伏見稲荷大社後方にそびえる山の山頂とはいったいドコ?

まず、伏見稲荷大社後方にそびえる山の名前を「稲荷山(いなりやま)」と称する。

稲荷山の山頂は「一ノ峰」と称する!

その稲荷山の山頂とは、通称で「一の峰(いちのみね)」と称する場所になる。勘違いする参拝客も多いらしいが、山頂の御朱印をいただける「御膳谷奉拝所」が素敵に建つ場所が山頂ではない!‥という事実。

「御膳谷奉拝所」から山頂までは、さらに徒歩約15分はかかる。

稲荷山は標高は何メートルある?

稲荷山は標高233メートル。往古、稲荷神を含めた神々が降臨したとされる神聖な場所。

その神々が素敵に降臨した場所は現在では「神蹟(しんせき)」と呼ばれ、尊ばれる。

【ピヨ🐣「神蹟」とは?】

「神蹟」とは、神々を祀るべく、「祀(ほこら)」や「社殿」を素敵に築き、その丁重にお祀りされていた場所のことを、これまた素敵に意味する。

伏見稲荷大社が創建された当初、稲荷神が降臨した稲荷山中に本殿があったという説も素敵にあり、同様に山中には神々を奉斎するための「祠」や「社殿」が7つあったと、きわめて素敵に伝わ〜る。

これら7つの神蹟は、現在でも手厚くお祀りされており、それぞれの神蹟には下掲地図に見られるような「社殿」が、やっぱり素敵に建つ。

以上、長くなり申したが、本稿ではこれら7つの神蹟を巡りながらの「稲荷山のオススメ参拝ルート」および「稲荷山を1周する所要時間」を素敵に陳述したい💋

項・一覧

京都・伏見稲荷大社の7つの神蹟

この中でも、以下の3つの神蹟は神々が降臨された場所として、稲荷信仰では特に崇敬が寄せられている場所と云われます。

- 上社(一の峰)※山頂

- 中社(二の峰)

- 下社(三の峰)

伏見稲荷大社の社伝によれば、「御膳谷奉拝所」は、三ノ峰にお供えするための神饌(しんせん)を用意した場所と云われています。

現在でもこの神饌を供える儀式は踏襲され、例年1月5日の大山祭では大規模な儀式が素敵に執行され〜る。

京都・伏見稲荷大社「稲荷山」の地図(MAP)

京都・伏見稲荷大社「稲荷山」の所要時間の目安(徒歩)

以下は現地にて実際に計測した数値となる。計測した歩くペースは大人のオッさんの歩幅と移動速度で「普通」です。

なお、以下の所要時間には御朱印・お守り授与、休憩時間、観覧時間、飯のクソ腹へのシコ流し時間は含まれていません。

JR稲荷駅or京阪稲荷駅から大鳥居(伏見稲荷大社・正門)まで

JR稲荷駅の駅舎を出ると目の前に稲荷大社の大鳥居が素敵に佇む。

その大鳥居奥には伏見稲荷大社の関係社となる入口3社(熊野社・藤尾社・霊魂社)が、またしても素敵に佇む💋

JR稲荷駅から大鳥居まで:約30秒

京阪伏見稲荷駅から大鳥居まで:約8分

大鳥居から千本鳥居まで

大鳥居をくぐってからは主に以下のようなルートで本殿を経て千本鳥居を目指す💋

↓

楼門

↓

東丸神社

↓

外拝殿

↓

本殿or神楽殿(見学)

「本殿」脇には社務所(授与所)があり、お守り・御朱印を授かることができる。

(手荷物が気になる場合、稲荷山の登拝後に立ち寄るのもオススメ💘)

- 大鳥居から御本殿まで:徒歩約3分

※JR稲荷駅から千本鳥居入口まで徒歩約10分〜15分

- 御本殿から千本鳥居入口まで:約7分

千本鳥居入口から奥社奉拝所(おもかる石)まで

昨今、外国人観光客が増加し、千本鳥居・おもかる石や四つ辻あたりは大変、混雑する。

理由は参道が広くない上、突然、立ち止まって写真撮影をしたりする観光客が多く、思うように動けない。千本鳥居入口付近で行列が発生する理由はこぅいった要因が素敵に絡む。

なお、千本鳥居を無事、抜け終えると目の前には奥社奉拝所が佇み、その奥に運勢を占える「おもかる石」がある。

・社務所・休憩所有り ※御朱印がもらえる。

※千本鳥居から「おもかる石」まで約5分から10分(混雑時除く)

「おもかる石」はいつ行っても素敵に行列が発生する。昨今、30分以上並ぶことも珍しくない。

おもかる石は修学旅行生や女子のみならず、昨今はウワサを聞きつけた外国人観光客にも有名なので長蛇の列が発生する。

列が長い場合は、ふたたび当地へ戻ってくる気概でもって、先に山頂を目指して一周する形で戻ってくるのもオススメ💘

千本鳥居入口から奥社奉拝所(おもかる石)まで:約2分

千本鳥居(奥社奉拝所)から値上がりの松まで

奥社奉拝所を千本鳥居とは違う方向に立ち並ぶ鳥居をくぐって先に進むと途中に「値上がりの松」と称する松が祀られた場所がある。

この値上がりの松の前には脇道があり、脇道を進んだ先には「伏見神宝神社(ふしみ かむだから じんじゃ)」と称する神社がある。

この伏見神宝神社は伏見稲荷大社とは別の神社であり、オリジナルの御朱印やお守りがいただける。

値上がりの松から伏見神宝神社まで:約3分

奥社奉拝所から値上がりの松まで:約3分

値上がりの松から熊鷹社まで

熊鷹社の社殿後方には「コダマ池(新池)」と言う池がある。池の畔で拍手を2回打つ特殊な参拝方法で有名!お見逃しなく!

値上がりの松から熊鷹社まで:約5分

熊鷹社から三つ辻まで

三つ辻には「三玉亭(みたまてい)」と称する売店兼、茶屋がある。

店内では「いなり寿司」や「きつねうどん」などの食事も可能💘

🐣店舗詳細・予約方法など

また、三つ辻付近には「浄蔵貴所旧跡」という史跡もあるので、素敵にお見逃しなく💋

熊鷹社から三つ辻まで:約10分

千本鳥居から「三つ辻」経由「四つ辻」までの総計所要時間

- 約38分

三つ辻から「四つ辻」まで

奥社奉拝所から四ツ辻まで約30分から40分。四ツ辻には稲荷山神蹟の一つ![]() 荒神峰・神蹟がある。

荒神峰・神蹟がある。

それと、四ツ辻には稲荷山最大の休憩処(にしむら亭/にしむらてい)が素敵に佇む♡

店内ではガッツリご飯モノの食事のほか、ドリンク、夏い暑には”かき氷”を提供しているなど、何かと参拝客を素敵に、もて遊んでく‥‥ではなく、もてなしてくれる!! ふぅ

‥あまつさえ店の場所も山頂付近という難所ながらも座席数をそれなりに備えるという至れり尽くせりのもてなしようには感服する。

🐣店舗詳細・予約方法

にしむら亭近くには展望台一応の展望台もある!

にしむら亭まで山道を登ってきたというこは、それは山頂にほど近いことを素敵に意味する。

そぅ!

つまり、この近くに周辺を展望できるスペースなどがあれば‥、それは間違いなく絶景が望めるハズ!‥なのだが、そのような登山客の心のからの希求を叶えたかのように、にしむら亭近くには一応の展望台ようなスペースが設置されてい‥‥申す。あひょ

⬆️最近、朝起きたらオオゲジを見かける機会が増えた‥どっから侵入しとる!‥『ウワっキモっ!』‥度合いほどウワサの「四つ辻の展望スペース」

⬆️最近、朝起きたらオオゲジを見かける機会が増えた‥どっから侵入しとる!‥『ウワっキモっ!』‥度合いほどウワサの「四つ辻の展望スペース」

【補足】「孤巒返景色」

稲荷山・三ツ辻、四ツ辻からは京都伏見の街並みが一望できます。

特に三ツ辻から観る景色は古来、「孤巒返景色」とも呼ばれ、これはすなわち「稲荷山で照り返した夕日の見栄えが見事なただ1つの場所」を意味します。

三ツ辻や四ツ辻へ訪れた方は是非!景色を見てみてください。

三つ辻ら四つ辻まで:約15分

四つ辻から山頂(一の峰)まで

四つ辻から山頂(一の峰)までは「右回りルート」と「左回るルート」とで素敵に分岐する。

稲荷山の四つ辻からは「右回り」「左回り」どっちが良い??

これまでラクをする方法を常に考え抜いてきたクソやろー供であれば、効率や身体への負担を細胞レベルで考える。

はたして「四つ辻から右回りが楽なのか?」「左回りするのが楽なのか??」

そこで御朱印スタッフが実際に双方のルートを歩いてみた結果、クソほどラクをしたければ‥‥次のようになる。

- 楽(ラク)をしたければダマって「右回り」で行っとけ

- これまでの行いを悔い改める気持ちがあるのなら、ダマって「左回り」で行っとけ

‥‥この理由については素敵に後述💋

「右回り」で進んだ場合のルートと所要時間

四つ辻から三の峰まで:約8分

三ノ峰にも神蹟がある。

![]() 三ノ峰・神蹟(下之社)※御祭神:白菊大神(磐座)

三ノ峰・神蹟(下之社)※御祭神:白菊大神(磐座)

三の峰から間の峰まで:約3分

↓

間ノ峰にも神蹟がある。

![]() 間ノ峰・神蹟(荷田社)※御祭神:伊勢大神

間ノ峰・神蹟(荷田社)※御祭神:伊勢大神

間の峰(あいのみね)から二の峰まで:約10分

二ノ峰にも神蹟がある。

![]() 二ノ峰・神蹟(中之社)※御祭神:青木大神

二ノ峰・神蹟(中之社)※御祭神:青木大神

二の峰から一の峰(山頂)まで:約5分

一ノ峰は山頂に位置し、山頂にも「上之社」と称する神蹟がある。

![]() 一ノ峰・神蹟(上之社)※御祭神:末廣大神

一ノ峰・神蹟(上之社)※御祭神:末廣大神

↓

※四ツ辻から山頂まで約15分〜20分。稲荷駅から山頂まで約1時間30分(休憩時間除く)

山頂では御朱印はいただけません。御朱印をもらえるのは山頂ではなく、少し下った下記↓御膳谷奉拝所です。

四つ辻から山頂まで(右回り)徒歩約26分

「左回り」で進んだ場合のルートと所要時間

四つ辻から大杉社まで:約3分

大杉社から眼力社まで:約2分

眼力社から御膳谷奉拝所まで:約1分

![]() 御膳谷遙拝所(神蹟)

御膳谷遙拝所(神蹟)

・社務所・休憩所有り ※御朱印をいただる。※奉拝所限定のお札やお守りの授与あり。

御膳谷奉拝所から薬力社まで:約10分

薬力社の社殿前は霊水が湧出する場所があり、ペットボトルなどがあれば汲み取って持ち帰ることも素敵にできる。

薬力社近くの休憩所(薬力亭)では、その霊水で煮た「ゆでたまご」が食べれる!

薬力社(おせき社/石井社)から長者社(御劔社)まで:約3分

おせき社は、薬力社ちかくの舞台俳優や声優が参拝する喉(のど)の神様!

長者社(御劔社)から一の峰まで:約10分

長者社にも神蹟がある。

![]() 釼石・神蹟(長者社)

釼石・神蹟(長者社)

巨大な剣のような石コロ‥ころころドコいった‥が御神体として祀られ〜る。

四つ辻から山頂まで(左回り)徒歩約29分

左回りがクソしんどぃ!右回りがラクな理由とは?

この理由は単純明快で、左回りルートには御膳谷奉拝所から山頂までの途次、急勾配があるから。(特にキツいのが途中に約200段もある石階段。)

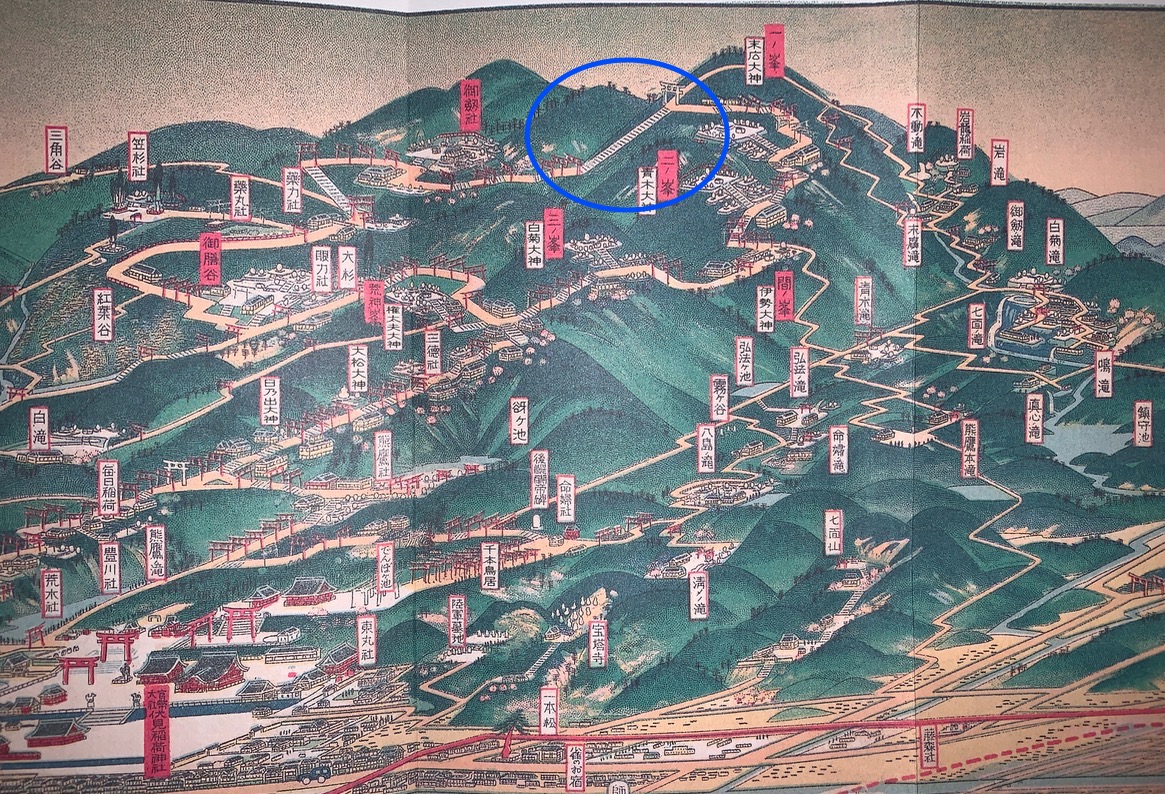

この様子は大正時代の有名な画家「吉田広重」によって素敵に描かれた「稲荷山全体絵図」を見ても明らか。

ちょぃと下掲絵図の青丸印に注目すると、「真っ白な長い長〜い恐怖の石階段」が一目瞭然で素敵に目につくのが素敵に分かる。

清少納言も肉体的シンドさを吐露した急坂

一説には、この坂こそが、かの有名な清少納言が稲荷山に参拝したみぎり、苦しさのあまり膝をついたとされる坂らしい。

それともう1カ所、御劔社から御膳谷へ向かう途中にも石階段がパンツ丸見えの如くに丸見え〜る👁️

清少納言の石階段に比べれば距離は短いのだが、‥実はこの石階段ですら結構キツぃ。

現在でも四つ辻から左回りで登って来るヤツらは、概ね「ゼィ〜ゼィ〜 ウィィィぅぉぉぉぅぉぅぉぅわ〜… ハぅぅぉぉぁぁ・・グハっ。」

・・

・・などとといって登って来られます。 それは君だけや

マゾなコノヤロー供は躊躇することなく左回りでGO!!

【帰路】稲荷山を下って伏見稲荷大社本殿へ

稲荷山から稲荷大社本殿までは、来た道を引き返すのではなく、下記のようなルートで御朱印めぐりをしながら、稲荷山の情緒を楽しみながら帰るのもオススメ💘

ただし、三ツ辻は2回通ることになる。実は四つ辻だけではなく、この三つ辻も2つのルートに別れており、1つ目はすでに通ってきた熊鷹社や千本鳥居方面へ通じるルートとなる。

そしてもう2つ目のルートこそが、「稲荷山の裏参道」とも呼ばるルート。(伏見稲荷大社の公式パンフレットには素敵に掲載されていない)

もちろんオススメは熊鷹社や千本鳥居に戻らない裏参道を通行するルートであろぅ!

三つ辻からら脚神不動神社まで

三つ辻から脚神不動神社まで:約2分

裏参道を通行するとお塚がたくさんありますが、その一角に腰の病気に関する神様を祀った珍しい神社があります。ただ、この神社が珍しいのが腰神という神様と不動明王が合体した神仏になります。

実際に神社さんから「当神社は神仏習合の社です』との案内をうけます。

腰神不動神社(明竹稲荷宮)では御朱印を授けているので、御朱印めぐりする場合は朱印帳をお忘れなく!

脚神不動神社から荒木神社まで

荒木神社では古来、「口入稲荷人形」と称する有名な土人形を素敵に授与する。(※残念!御朱印は素敵になし!)

脚神不動神社から荒木神社まで:約2分

荒木神社からお産場稲荷神社まで

お産場稲荷も古来、産気づいた妊婦、子宝に霊験があると言われる古社。子育て上手なキツネ夫婦を祀る神社。

現在でも子宝ワンサカ♪安産祈願に来社する参拝客が絶えない。

関連記事:![]() 京都伏見・「お産場稲荷社(お産場茶屋)」

京都伏見・「お産場稲荷社(お産場茶屋)」

荒木神社からお産場稲荷神社まで:約4分

お産場稲荷神社から大八嶋社まで

大八嶋社(八嶋ケ池)は伏見稲荷大社の摂社。大八島大神が素敵に祀られ〜る💕

古来、社殿がなく、木々や石、その場所などを神として奉斎する珍しい神社。

関連記事:![]() 京都・伏見稲荷大社「大八嶋社」

京都・伏見稲荷大社「大八嶋社」

お産場稲荷神社から大八嶋社まで:約1分

大八嶋社から御本殿まで

大八嶋社の近くには「稲荷茶寮」と称する和様式の佇まいの甘味処がある。

⬆️和様式の佇まいに様式の純白のテーブル席が、パっちょり素敵に設置され〜る♡

⬆️和様式の佇まいに様式の純白のテーブル席が、パっちょり素敵に設置され〜る♡

店内では抹茶や生菓子、ぜんざいを素敵に提供する。稲荷山を練り歩いて疲れた身体を休めてみるのもオススメ💘

⬆️店内のテラス席からは四季の彩りを醸す庭園が素敵に見られ〜る。

⬆️店内のテラス席からは四季の彩りを醸す庭園が素敵に見られ〜る。

colored_bg color=”light‐green” corner=”r”]

関連記事:![]() 【伏見稲荷大社の休憩所「啼鳥菴」】NICEな和カフェ「稲荷茶寮」の人気おすすめメニューを…知る覚悟をしたの?

【伏見稲荷大社の休憩所「啼鳥菴」】NICEな和カフェ「稲荷茶寮」の人気おすすめメニューを…知る覚悟をしたの?

[/colored_bg]

大八嶋社から御本殿まで:約2分

三つ辻から稲荷山・裏参道を通って本殿までの総計所要時間

約11分

稲荷山1週の総計所要時間

平均:2時間30分(長時間のランチ休憩などを含まず)

休憩、御朱印・お守りを頂くのと千本鳥居・おもかる石の混雑時間を含めた場合

約4時間(休憩、御朱印・お守りをいただく時間を含む)

休憩だけをしない場合

約3時間

- 休憩時間=約1時間として計算

御朱印・お守りを受けるのみする場合

約2時間30分

参拝のみする場合

約2時間

伏見稲荷大社全体の所要時間

伏見稲荷大社全体の所要時間は下記ページを要チェック💘

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

※末廣大神.jpg)