2025年の初午の日はいつ!?

初午祭は2月初午の日の午前8:00〜より斎行されます。

2025年の2月の最初の午の日、「初午の日」は、2月06日(木)です。

2025年以降の初午の日一覧

・2025年は2月6日(木)

・2026年は2月1日(日)

・2027年 2月8日(月)

過去の初午日一覧

2023年は2月12日(月)

2023年は2月05日(日)

2022年は2月10日(木)

2021年度は2月3日(水)

‥コンっ🦊

項・一覧

初午大祭と関連のある「御塚大祭」とは?

伏見稲荷大社では、旧暦の2月初午の日にも「御塚大祭」と称する祭礼を執行す〜る。

御塚大祭の日程

- 旧暦:2月初午の日

- 執行場所:御膳谷奉拝所

- 執行開始時間:午後1時より

簡単な祭礼内容

稲荷山の御膳谷奉拝所内にて祭礼を実施。その後、稲荷山の神蹟を巡拝する。

考えてみれば、往時は現在のような新暦ではなかったわけであり、だとすれば旧暦2月の初午の日というのが正式な稲荷神の降臨日という見方もでき〜る。

初午大祭 とは?

初午大祭(はつうまたいさい)とは、2月の最初の午の日に”信じ”がたいほどに斎行される”神事”のこと。

この日、多くの参拝者が境内に参集する理由は、この日のみに授与される「しるしの杉」と呼ばれる「杉の枝を用いたお守り」を授かるため。

初午の日に杉の枝をいただき、商売繁盛ならびに家内安全の拠り所とする。

このような風儀は平安時代から今日まで脈々と伝えられるものであり、社参した人々は新年の福徳を祈願する。

(往時の新年は現今の正月ではなく、”旧正月”とも呼ばれる春(1月下旬から2月中旬頃)だった)

初午とは?

「初午(はつうま)」とは、2月の最初の午の日のこと。

「午の日」とは十干十二支に当てはめた場合、12日で一巡し、再び12日後に巡ってきて、これを年中繰り返す。

つまり、初午の日とは2月最初に巡ってきた「午の日」ということにな〜る。

「午」の日とは?

「午(うま)」は、漢字の「牛」に字体が酷似していることから、「うし」と読み間違えそぅにもなるが、「午」は現代で言うところの十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)をミックスくすくす ふぁ〜コチょバ..した「干支(えと)」の一つ。

干支とは?

干支(えと)とは、以下、十干と十二支を組み合わせた数詞とな〜る。

干支の一例

- 壬寅(みずのえとら)※2022年の干支

- 癸卯(みずのとう)※※2023年の干支

干支は現代でも、その年の吉凶を判断する卜占などに用いられ〜る。

十干とは?

以下、10つの動物や陰陽五行説を題材とした数詞になる。

甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸

古来、我が国ではこれら10種類の言葉を用いて日を割り当て、一巡を10日とした。

すなわち、甲から数え始め、最下位の癸まで行くと再び甲へ戻り、これを繰り返す。

十二支とは?

十干と同様、以下、12つの数詞ではあるが、動物を題材とする。

子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥

十干と同様の発想で子(ね/ねずみ)からスタートして、亥まで来ると再び子へ戻って、これを繰り返す。

関連記事:![]()

民俗学上では五穀豊穣を祈念する祭礼

民俗学上においての初午祭の位置付けとは、春から開始される農事の準備として田の神を盛大に祭り、五穀豊穣を祈念する祭典だとされる。

古来、田の神は田圃(たんぼ)に宿る神ではなく去来神(去って来る神)だとされており、春になると山から降りてきて、冬になると山へ帰るとする俗信が今もなお、全国的にある。

鹿児島県の大隈地方では二月丑の日に、山から田へ田の神が到来し、11月丑の日に再び山へ去っていくとする伝承がある。

初午大祭を象徴する「青山飾り」

伏見稲荷大社では「初午」の二日前となる「辰の日」から、「青山飾り(あおやまかざり)」と呼ばれる「稲荷山の杉」と「椎(しい)の木の枝」で報製した神の依代(よりしろ)となる祭具となる。

本殿以下、摂末社に装飾された青山飾りを目にした人々は、京都洛南おける一陽来復・春到を予見し、いよいよ温泉に入った瞬間に身体の芯に押し寄せる‥ フぁハぁぁぁ〜沁みるぅ〜‥‥てな心地よさほどに春の到来を実感す〜る。あれは最高やが 例えよぅわからん

そして、午の日の当日になると10万人を超える参詣者が、この日特別に授与される「しるしの杉」を求めて全国からやってくる‥‥と、いう混雑必至の行事がこの初午大祭とな〜る。

なぜ2月最初の初午の日に”神事”を”信じ”られないほどに執行するのか?

稲荷神の降臨祭でもある

伏見稲荷大社の主祭神たる「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」、つまり、「稲荷大神(お稲荷さん)」は、本殿後方、千本鳥居が縦列する稲荷山(伊奈利山)の三ケ峰へ「711年(和銅4年)2月11日」に降臨したと伝わる。

この日は当時の「初午の日」に該当し、星霜経ながら稲荷信仰が拡大すると、田の神でもある稲荷神へ五穀豊穣を祈念すべく、初午の日を奇瑞とする風儀が生じた。

その産物こそが稲荷の神を盛大にもてなすために、今日、全国各地で見られる初午祭や初午大祭、そして、初午の日と呼ばれるものにな〜る。

なお、とりわけ稲荷神社の総本社たる当社(京都・伏見稲荷大社)にて斎行される「初午大祭」と称する神事は、古来、「福参り(福詣り)」とも称され、数多の人々が社参し、商売繁盛・福財を祈願した祭典でもあ〜る。

陰陽五行思想や十二支では陽気が満ちる天の時

旧暦の二月は二十四節気においては「啓蟄(けいちつ)」と呼ばれ、意味合いとしは「冬眠していた虫が地表へ這い出てくる」とな〜る。

また、旧暦の二月は異称で「きさらぎ」とも呼ばれるが、陽気が更に来る月でもあることから、「気更来(きさらぎ)」とも呼ばれ、今日の如月(きさらぎ)の語源とする向きもある。

稲荷の神が春を引き連れ山上へ降臨すると、田野へは神の息吹がそそがれ、作物は再び生命活動を活性させる。

すなわち、稲荷の神が二月初午の日に降臨したのは偶然ではなく、必然だったという見方もでき〜る。

一年にたった一回!伏見稲荷大社で初午の日に授与される「しるしの杉」とは?

「しるしの杉」とは、稲荷山に生える杉の枝葉になる。

ここでの「しるし」とは、現代で例えると「お守り」に相当するもの。

1243年(寛元二年/鎌倉時代)に公家or歌人の藤原為家が編纂した「新撰和歌六帖(しんせんわかろくぢょう)」には、次のような和歌が記される。

きさらぎや けふ初午のしるしとて 稲荷の杉のもとつ葉もなし

この和歌は、初午の日に稲荷山へ行くと杉葉が無くなるほどの人々で境内が埋め尽くされ、このままでは稲荷山の杉から葉が一枚残さずに無くなってしまぅのではないか‥‥などといぅ焦燥感と初午の日の盛行ぶり&稲荷信仰の広まり具合を表現したもの。(この当時は、まだ”しるしの杉”なるお守りの授与は無かった)

そもそも稲荷山の杉を授与する風習はいつ頃から始まったのか?

現在までの研究では、平安中期頃より鎌倉時代を通して、初午の日に稲荷山の杉の枝葉をお守り(しるし)として持ち帰る風習が定着していた模様。

かの平清盛も稲荷山の杉を手折って御符とし、着衣の内側に忍ばせた‥‥というエピソードもあるように貴族を中心に広く信仰されていたと伝わる。

平安時代に盛行した熊野詣の際には、洛内(京師)から稲荷社を経て熊野(紀州/和歌山)へ参詣し、途中の稲荷社では杉の枝を御符とする風儀があったと云われる。

初午大祭の見どころ

神楽舞

本殿では、稲荷山の杉(しるしの杉と同材)を挿頭(かざし)した巫女たちが、雅楽に合わせて巫女舞を奏じ、稲荷の神をもてなす。

宵宮参りで「巳(身)の福を授かる」

古来、初午大祭の前日となる「初巳(はつみ)の日」、つまり、「宵宮(よいみや)」に社参することで福徳が倍増するという俗信もある。

巳とは福徳財運の象徴とされる蛇(へび)を意味し、「巳(み)」は「身(み)」に通じるものがあるとし、初午の前日に詣でる参拝客も多い。

初午大祭の混雑・渋滞する時間

初午大祭は、2月初めの「午の日」の朝8時から開催されます。

その日はまる1日が「初午大祭」となりますので、早朝や夜よりは日中が混雑します。

特に初午の日が土日と重なる場合は、例年以上の人出となる場合があります。

周辺の道路と駐車場も、当然、混雑します。

伏見稲荷大社の参道前の道は一方通行ですし、渋滞に巻き込まれた上に空いている駐車場が見つからないと面倒なことになりますから、できるだけ、公共交通機関をご利用ください。

また、外拝殿や内拝殿にお参りするのに、楼門あたりまで行列ができたり、授与品所に人だかりができて待ち時間が発生したりするので、時間には余裕を持ってお出かけください。

初午大祭の空いている時間帯(混雑を避ける方法)

当日、朝8時になると伏見稲荷大社・本殿にて神事が斎行され、雅楽の演奏や神楽女による舞の奉奏が見られる。

朝8時頃は早朝ということで観光客が少なく、比較的、混雑が少ない時間帯とな〜る。

清々しい早朝の空気の中、まずは本殿へ参拝し、その後、稲荷山を登拝するなどして「しるしの杉」を拝受する。

一方、夕方は5時頃になると社参する参拝客よりも帰る参拝客の方が目立ちはじめ、思ったよりも早く拝殿へ着到できる。

ご利益を目一杯授かった帰りには伏見稲荷大社の参道の「名物・稲荷寿司」ときつねうどんを死ぬ寸前になるまでドテっ腹にしこたまブチ込んでお帰り下さい!

翌朝には黒々としたクソ(糞)となって尻ホールから顔を出し、これまでの悪い気をすべて吐き出してくれることでしょう!ひゅ

京都・伏見稲荷大社の初牛大祭のご利益

初午大祭のご利益は、つまり、稲荷大神のご神徳ということになります。

- 五穀豊穣(豊作)、商売繁盛、開運招福、家内安全など

【豆知識】なぜ「初牛の日」という行事が存在するのか?

お米が主食である様相は古今、変わらないが、たとえば江戸時代などは皆々、オカズ(御菜)よりも米をガツガツと食べることで空腹を満たしていたので、現代よりも米の需要が著しかった。

つまり、現代よりもお米が重宝されていたので、その供給者となる農家は五穀豊穣や一家安泰を祈念すべく、民間でも田の神、稲荷の神に対する稲荷信仰が盛んだった。

なお、田の神とは穀物神であり、これは稲荷の神をも意味するものであり、豊胸‥ではなく、”豊凶(ほうきょう)”!!‥‥を司る。

お稲荷さん(稲荷大神)の神事と午の日の関係

全国各地では、2月の初牛の日に”いなり寿司”を食べたり、狐うどんをススり込む風習が今もなお残る。

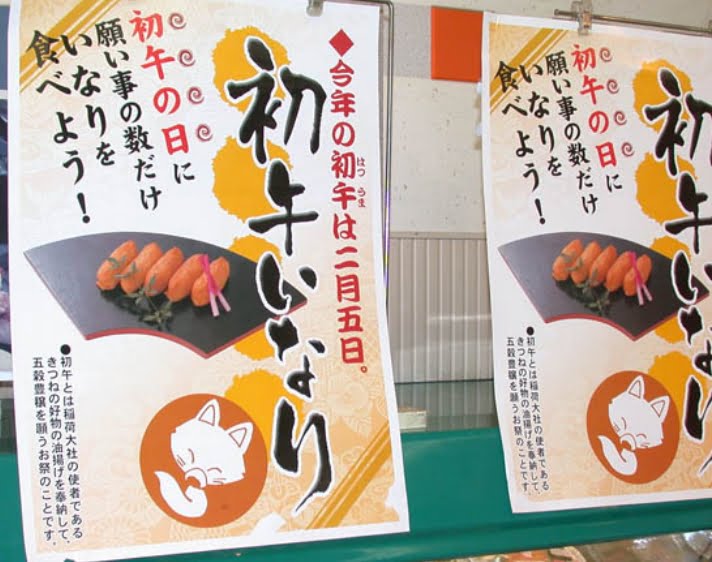

近所のスーパーでは下掲写真に見られるような「初午いなり」と題して”いなり寿司”を大売り出ししたりする様子がみられ〜る。

また、全国の稲荷神社では「初午祭」や稲荷大社で斎行される「初午大祭」と称する神事が一斉に斎行され〜る。

日本全国、各地の稲荷神社によって風習が違う?!

初午の日、全国各地で同一の神事や行事が実施されているわけではなく、どうやら地域によって祭儀の方法が異なる模様💘

全国各地の初午の日に見られる風習(一例)

- 「初午いなり」といって稲荷寿司を食べる

- 富山県南砺市利賀村では「利賀のはつうま」と称する行事が執行される

- 「地蔵盆」のように地域の集会所などに参集し、

ガキ共平和で豊かな未来を担ぅ子供達!‥には菓子&ジュース、大人どもには茶菓子が振る舞われたりす〜る。ふぅ

伏見稲荷大社における初午の日(初午大祭)の歴史

平安中期の公卿・歌人の大中臣能宣(おおなかとみ よしのぶ)が著した「よしのぶ家集」には、当人が二月初午に稲荷社へ詣でた時の様子を次のように記す。

二月初午に、いなりまうてする男女ゆきかふ、梅の花のもとに、をんなのやすむにおとこと、まれるに、さして行 いなりの山のすきかたみ 花のあたりの うつりかにより

この文面を訳すと、二月初午の稲荷社境内および稲荷山は男女が頻繁に往還し、時に道端で腰を下ろす者、しばしの小休をとる者、そして中には小休する女人に近づいて歌詠を披露し、”功徳”をしばし忘れて”口説く”好色うっふぅん💋ドすけべぃヤロー‥‥がいることを記し、同時にこれは稲荷信仰の広まりや社参する参拝客の多さを示すもの。

紫式部の伯父・藤原 為頼の笑い混じりのエピソード

また、源氏物語で著名な紫式部の伯父・藤原 為頼(ふじわら の ためより)も同じく、出会った女人に歌詠を披露し口説き落とそぅとしたが、その女人が人妻だったことを知って悲嘆にくれたらしく、そのことを次のように記す。

わかためは 稲荷の神もなかりけり 人のうへとは いのらさりしを

どうやらこの年の稲荷社・二月初午の日は、例年に類を見ないほどの雑踏を極めたらしく、次のような笑い話を交えたエピソードを残してい‥‥申す。ひゃ

紅梅色や萌葱色を重ね着して着飾ったもぅハチきれんばかりのピチっ子娘or熟れに熟れまくったムンムン熟女たちと、それに舎人(とねり/貴人の警固役)の男6人の集団が道端で鉢合わせす〜る。

男たちは鼻息荒げにモッコリ昼立ち‥などなど生理現象の枚挙にいとまがなく、もぅ大〜変💋

ついに興奮を抑制しきれず、仲間の一人が少しうつむき加減の熟れに熟れまくった熟女の一人へ声をかけ、口説きにかかった。

『俺には妻がいるが、猿そっくりで物売りと同様の女だから離婚を考えているんだ。

俺は今、長年待ち続けた運命というものを君に感じてるぜぃ❤️ひゃっほ

今日、YOU(女人)に出会えたのは稲荷の神が授けてくれたまたとない機会💋』

すると女人はこぅ返す。

『アチキも独り者で、ここ2、3年ほど頼みにする御方が現れるのを願って、この社へ詣でてるんさ!』

‥‥などと少し言葉荒げに吐き捨てると、何を考えたのか急に男の頬を思いっクソひっぱたき、さらにこぅ吐き捨てた。

『女房の顔も忘れたんかぃ!このすっとこどっこいが!』

驚愕して腰を抜かし、唖然とした男は、おそるおそる女人の顔を下から見上げ見ると、そこには自身が猿そっくりで物売り同様の妻がいた。‥‥と、いぅお・話💋

ちなみにその後のこの夫婦は旦那が土下座して何とか峠は乗り越えたものの、生涯、妻には頭が上がらなかったらしい。

【異説】昔は初午の日に行われていなかった?

現今の稲荷社において初午大祭を斎行する意義とは、祭神である稲荷神の現世降臨を奉祝するものと解される。

ただ、見方を変えると稲荷社の創立記念日のようなものであり、その日を参拝者ともども奉祝していることになる。

稲荷社が創祀されたのが、(稲荷神が降臨したのが)、711年(和銅四年)の初午の日とされる背景を以っして、この日が現行の初午大祭の日と定められているが、厳密にいうと当時は旧暦になるので、旧記(古典)には「初午」とは記すも「初午祭」とは記さない。

つまり、本来の初午、言い換えると旧暦の初午日とは春の彼岸あたりのことを指し、春の訪れと農業の事始、そして秋の実りに期待を寄せ、稲荷の神を盛大にもてなす日となる。

初午祭の起源は室町時代だった?!

なお、稲荷大社年表には1431年(永享三年)2月11日に東寺から「初午料」なる寄進があったことを記しており、この頃(室町期)が行事としての初午祭の起源だと考えられている模様💘

関連記事一覧

関連記事:![]() 【伏見稲荷大社🦊初午大祭】日程(開始時間)や歴史と混雑具合を‥‥知りたぃ?

【伏見稲荷大社🦊初午大祭】日程(開始時間)や歴史と混雑具合を‥‥知りたぃ?

関連記事:![]() 【雑節】一覧表💋

【雑節】一覧表💋

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。