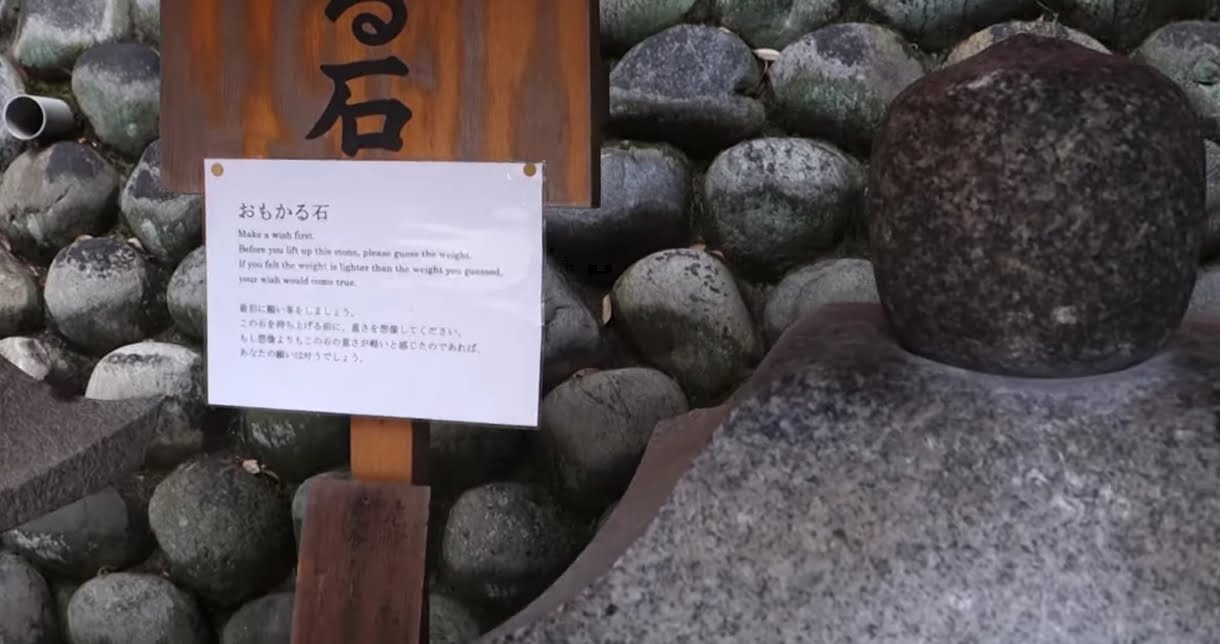

京都・伏見稲荷大社「おもかる石(重軽石)」

京都・伏見稲荷大社の境内に「おもかる石」とは?

伏見稲荷大社の奥社奉拝所の奥には、石で造られた灯籠が左右に賽銭箱を挟む形で二基(2本)置かれており、それぞれの灯籠の上には古来、「おもかる石(重軽石)」と呼ばれる石が置かれてい‥ます。

なお、厳密に”おもかる石”と呼ばれる石コロは灯籠の頂部の空輪(くうりん)もしくは、「擬宝珠(ぎぼし/宝珠)」になる。

⬆️お父さんの新聞持込みトイレ時間がロ〜ングに及ぶ不思議さほど噂の‥‥「石灯篭&おもかる石」

⬆️お父さんの新聞持込みトイレ時間がロ〜ングに及ぶ不思議さほど噂の‥‥「石灯篭&おもかる石」

おもかる石の形状

この理由は「おもかる石」を”マジか?”‥‥といわんばかりに”間近”で見れば分かるが、擬宝珠であることを象徴するかのように、わずかに最頂部がタマネギぃン、もしくは◯っぱいように少し尖ってい‥‥申す。きゃ

もともとは綺麗に先の尖った乳‥ではなく、形状!!をしていたのが、 ふぅ 毎日大勢の観光客が持ち上げているうちに表面がスリ減ってきたのだろぅ。

それだけ当社に訪れる参拝客の多さや、信仰の度合いを示すメルクマールとも成り得る。

おもかる石では占いができる?

元来そぅであったのかは判然とはしないが、この”おもかる石”と呼ばれる石灯篭の宝珠部分は、左右二基ともに脱着できる仕様になっており、持ち上げた時の感覚によって一種の占いができるようになってい‥‥ます。ふぅ

いわゆる卜占(ぼくせん)の種類の一つである「石占(いしうら)」になる。

ちなみに占いの種類には他に鹿卜(ろくぼく)や琴占(ことうら)、足占(あうら)、水占(みずうら)などがある。

持ち上げた時に石の重さが「軽い」と感じた場合

- 願い事が叶う日が近い

持ち上げた時に石の重さが「重い」と感じた場合

- 願い事が叶う日が遠い

おもかる石の祈願の仕方

- まず、中央下のお賽銭箱にお賽銭を入れます。お賽銭の金額に規定はありません。良き”ご縁”を期待して”5円玉”でも結構💘

- おもかる石を両手で掴み持つ。片手で持つと石が落ちて破損する恐れがあるので、必ず両手で持つようする。

- おもかる石を両手で掴んだら願い事をボソボソとつぶやきます。”ボソつぶ(新語/略)”時間がロ〜ングに及ぶと、背面の待ち列が長蛇になって、シャアアズナブル接近中ほどのプレッシャーを受けことにな〜るので要注意💘

- その後に石を持ち上げて自身の運勢を占います。

‥‥はたして君は重く感じたか?、それとも軽く感じたのか??

おもかる石の大きさや重さはどのくらい?

大きさ

ボウリングの玉よりは小さい。(ボウリング玉の公認サイズ:21.59センチ〜21.83センチ ※ボウリング玉の大きさはポンド(重さ)が変わろうが均一💕)

重量

おもかる石の重さは不明。ただ、”意外に重たい”‥というのが即興で述べる感想となる。

重さは5kgから7kgぐらいか。ボウリング玉で例えると、11ポンド〜15ポンドに相当。(ボウリング玉は大きさによって重さが変わるのではなく、芯材(コア)によって重さが変わる)

なお、双方の玉(おもかる石)はそれぞれ職人の手作りなので、奉納された段階ですでに左右の玉の重量には若干の差異がある。

また、長年、大勢の参拝客が持ち下げした摩耗によって、表面がスリ減っているので重さの実態は計りかねる‥‥‥と記すのが正しいのか。グハっ

持ち上げる際は片手?両手??

日頃、ジムなどで筋肉を鍛えている筋肉スグルMANでも、片手で持ち上げるためには腕筋に加え、握力も相当に鍛える必要があ〜る。なんやソレ

たとえば、中山筋肉クっ、(息止) ぅン‥‥ならいざ知らず、常人であれば基本は両手で持ち上げることになろぅ。ゼぇハぁ

常人が片手で持ち上げるのはやめておく

常人が片手で持ち上げると転げ落ちて破損する危険が伴ぅので、必ず両手で持ち上げることを心がける。

特に女性は持ち上げて置く時に指を挟まないように要注意💕

中には小指を挟んでしまう方がいる模様😢 小指は冷蔵庫に足の小指をブツけるのと同等ぐらいに痛い

⬆️おもかる石の材質は見たところ御影石(花崗岩)と思われるので頑強さはある

⬆️おもかる石の材質は見たところ御影石(花崗岩)と思われるので頑強さはある

おもかる石を軽いと感じるコツはあるのか?

自己暗示というものを知っているだろぅか。

人間の生態には「思い込み」という概念があるように、実際、ビジネスシーンにおいてもその思い込みによってミスに到るケースが日常的に散見される。

このやっかいな思い込みも一種の自己暗示のようなものであり、あたかもその動作などを行ったかのように脳ミソが記憶する。

また、実際に現地に行くor、体験するなどした際に「思ったよりフニャララ‥」などと愚かな感想を言い述べることがあるように、視覚的情報というものはあくまでも今現在の自身が格納する脳情報(愚かな先入観)にしか過ぎなぅい。

では、これをおもかる石に置き換えて最初から「この石は持ち上げられないほどクソ重たい」と意識づける。

視覚情報として脳内に取り込む際は、石の大きさを心象とするのではなく、「この種類の石は不思議と思い出に残るほどにクソ重てぇ」‥‥などとして覚えこむ。

‥‥あとは現地で実行あるのみ。オぎぁ

おもかる石は大人気!平日でも想定外に混雑している!?

昨今、伏見稲荷大社が様々なメディアで紹介されるようになると、連日のように参拝客が境内or境内後方の稲荷山へ群集し、今や京都一ともいえるほどの観光スポットになりつつある。

本殿周辺から千本鳥居へ到る道中は外国人参拝客を中心に修学旅行生などで混雑し、現状としては奥社奉拝所まで行くまでに想定外の時間を要することもあるだろぅ。

伏見稲荷大社の方でも交通整理の一環で2筋に分かれる千本鳥居を原則右側通行としつつも、GW、紅葉シーズン(11月)や週末(土日祝)などは混雑のあまり、千本鳥居手前の参道から待ち列が生じて、いっこぅに進まないケースがほとんど。

その影響で、おもかる石の前は平日でも10人前後の参拝客が常に並んでいる状況が常態化してい‥‥申す。かっ

おもかる石(奥社奉拝所)までの所要時間の目安

通常時:千本鳥居入口からおもかる石の場所までは約5分。ゆっくりペースで10分。

混雑時:千本鳥居からおもかる石の場所までは15分〜未知‥ほど。

参考

伏見稲荷駅(京阪)から千本鳥居までは20分。ゆっくりペースで25分。

稲荷駅(JR)から千本鳥居までは10分。ゆっくりペースで15分。

稲荷山一周は2時間〜3時間は必要!

稲荷山を一周する場合は、2時間から3時間は必要だが、おもかる石で占いをする場合は、その時間がプラスされる💘

おもかる石が空いている時間帯

午前7時〜8時30分

伏見稲荷大社境内は24時間進入可能なので、早朝参拝もオススメできる。

おもかる石が混み出す時間帯

平日でも午前9時頃になると外国人観光客を中心とした参拝客が急激に増えはじめる。