伏見稲荷大社でいただける御朱印一覧

通年頒布の御朱印

- 伏見稲荷大社の御朱印

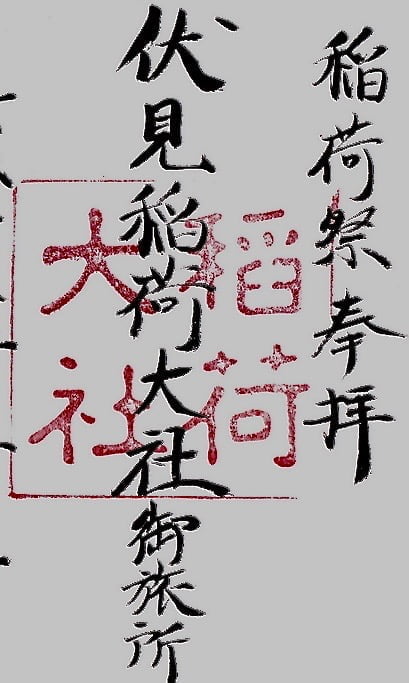

- 奥社奉拝所の御朱印

- 御膳谷奉拝所の御朱印

- 神仏霊場巡拝の道123番(京都43番)の御朱印

期間限定頒布の御朱印

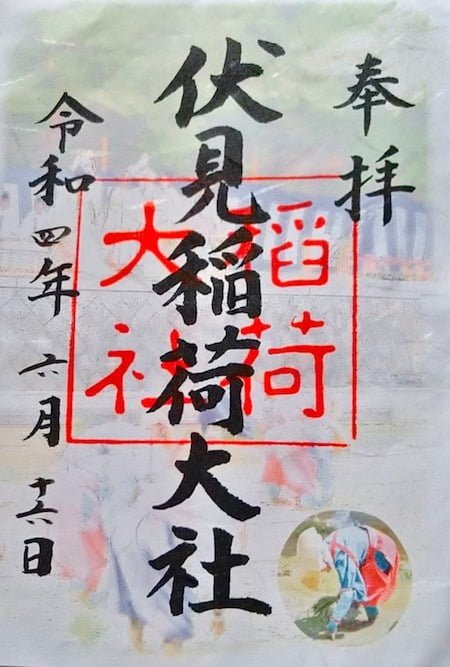

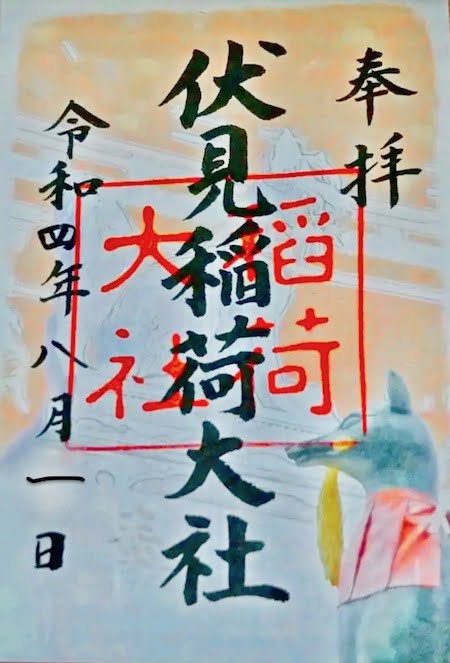

- 月替りのカラー御朱印

- 正月の御朱印

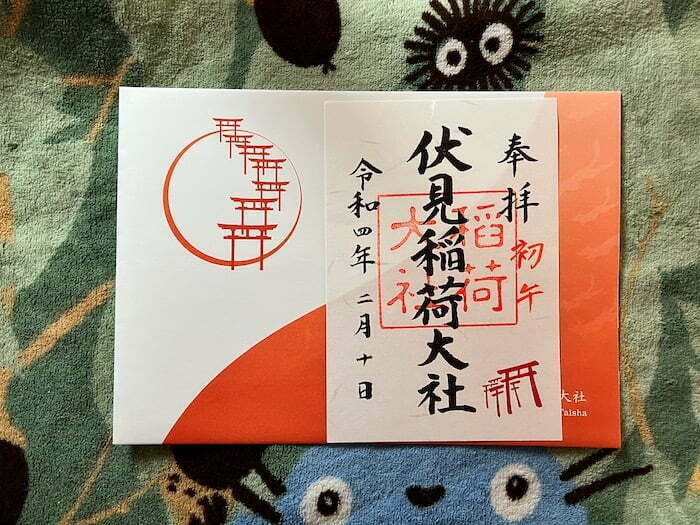

- 初午の御朱印

- 稲荷祭の御朱印

【番外】稲荷山にある神社の御朱印

- 「伏見神宝神社」の御朱印

- 「東丸神社」の御朱印

- 「明竹稲荷宮(腰神不動神社)」の御朱印

- 「伏見豊川稲荷本宮」の御朱印

- 「荒木神社」の御朱印

これらの御朱印は伏見稲荷大社境内地とも言える、本殿裏にそびえる稲荷山山内の御朱印授与所や稲荷山にある寺社を含めた御朱印になります。

稲荷山は本殿裏からグルっと1周して本殿へ帰ってこれるようになっていますので、時間の許す限り適宜、御朱印めぐりを楽しんでください。

以下ではこれらの御朱印各種類についてさらに詳しくご紹介していきます。

京都伏見稲荷大社の通常頒布の御朱印一覧

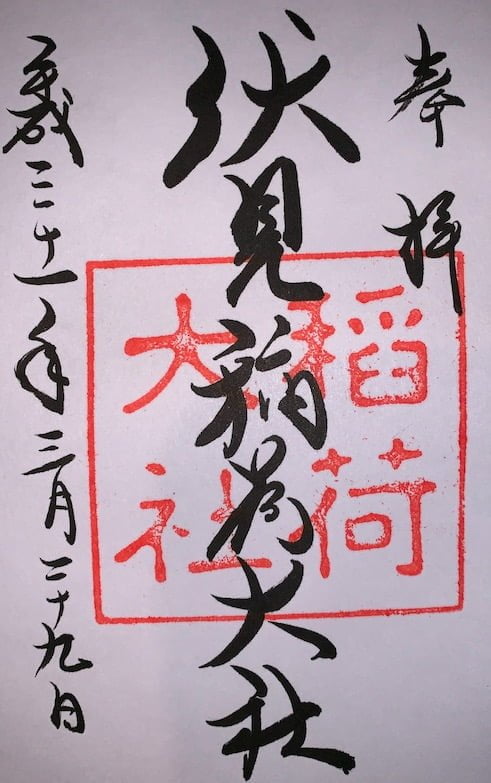

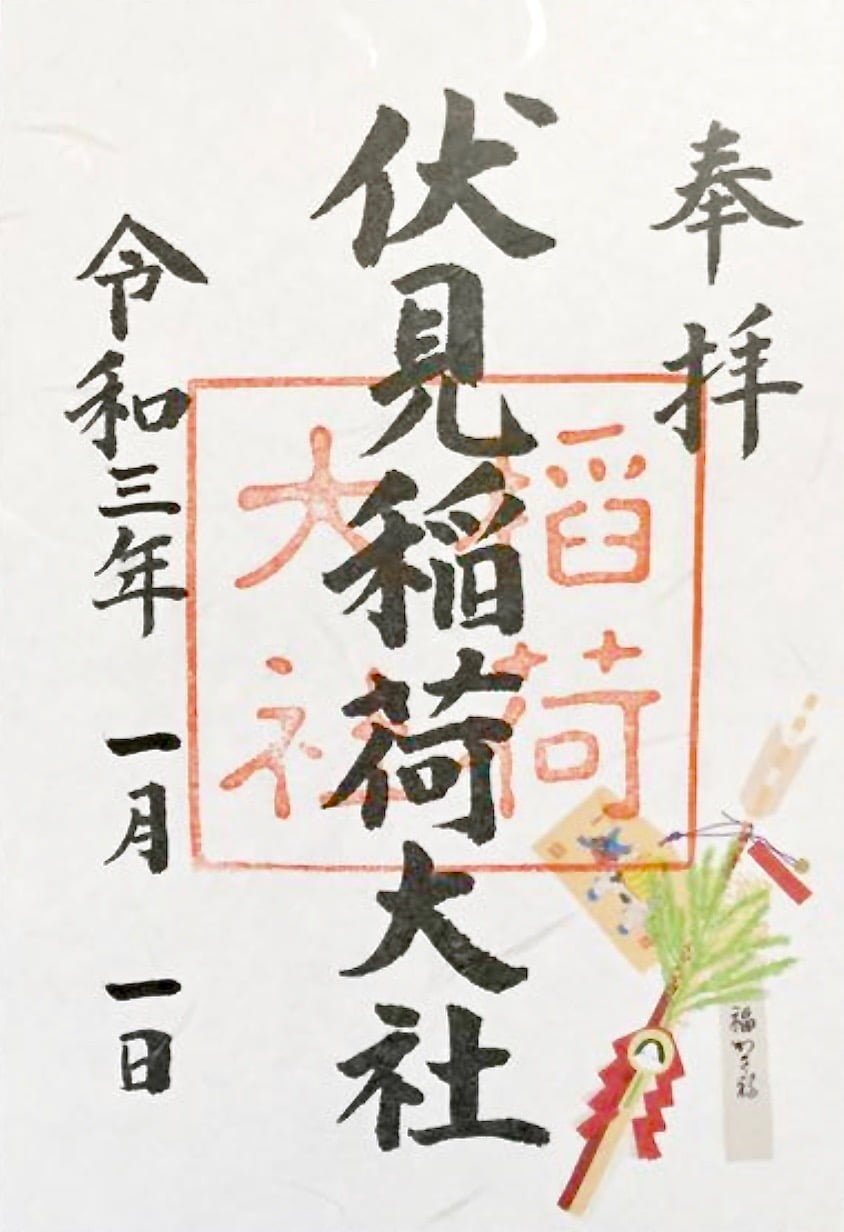

「伏見稲荷大社」の御朱印

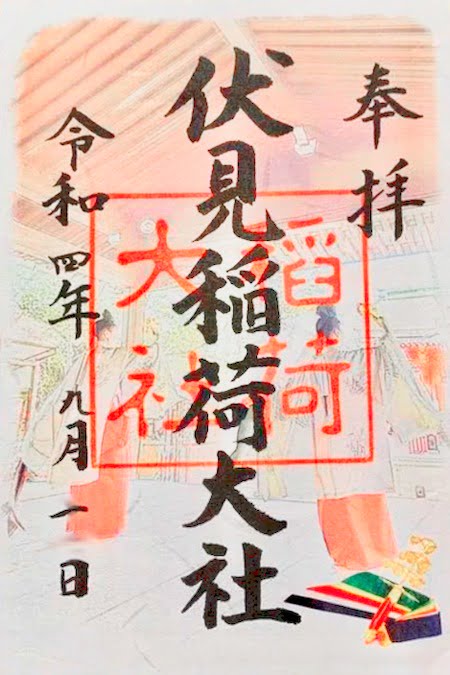

令和4年バージョン(千本鳥居イラストの御朱印)

令和3年8月バージョン(福かさね)

令和4年正月バージョン

令和2年バージョン(千本鳥居の御朱印)

伏見稲荷大社では令和元年に新元号奉祝として絵柄が入った御朱印を授与されてい‥‥‥申すが、これに続く形で令和2年6月頃から感染防止対策も加味してか、右下に絵柄(イラスト)が入った御朱印を頒布されてい‥‥‥申す。ガヒャっ

それがこの御朱印でゴザる。

本社(本殿脇)の授与所にて授与されている御朱印には上掲写真のように伏見稲荷大社の象徴でもある千本鳥居が描かれてい‥‥‥申す。チャヅケはナガタニエンっ

- 初穂料(値段):300円

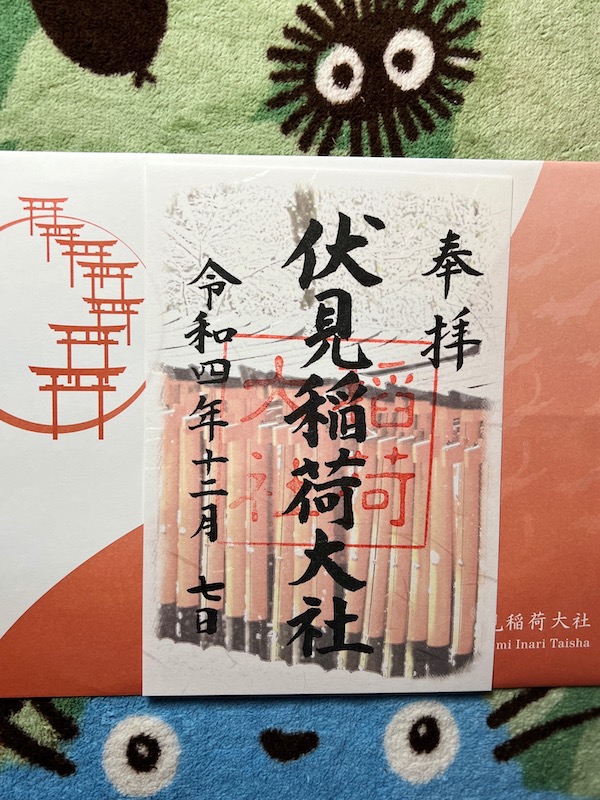

御朱印帳にいただいたバージョン

令和4年12月

平成31年

伏見稲荷大社の通常の御朱印です。中央に「伏見稲荷大社」の社号が大きく墨書きされてい‥‥‥申す。ソアラはトヨタっ

知ってましたかぃ?伏見稲荷大社は明治時代以前は「伏見稲荷神社」という社号(名称)だったことを。

本殿脇の社務所でいただくことができまする。

- 初穂料(値段):300円

いただける場所

- 本殿の左側の社務所

- 授与される時間:9時00分から15時30分頃※下記参照

正月~初午大祭(2月の初午の日)までの間は、御本殿横の授与所は閉められており、第二鳥居の左側にある「儀式殿(ぎしきでん)」にて頒布(授与)してい‥‥‥申す。きゃ

儀式殿の場所については後述してい‥‥ます。ふぅ(耐

※本殿の御朱印所は9:00前に窓口が開きますが、対応できる人数が揃うのが9:00頃とのこと。9時前でも対応していただけるようだが、なにぶん人数が少ないので混雑具合によっては待ち時間が生じることもあろぅて。ふぉっふぉっふぉっ…..。

なお、15:30を目処に窓口を閉める方向に動くため、15:00頃までに社務所に到着できていない場合、いただけない可能性もあり申す。ガハっ

注意点

本殿脇の授与所でいただける種類の御朱印のみが、儀式殿でも授与しているということ。(年度により対応は異なる場合あり)

後述の本殿以外でもらえる御朱印(奥社奉拝所や御膳谷奉拝所など)は、現地の頒布場所まで行く必要がある。

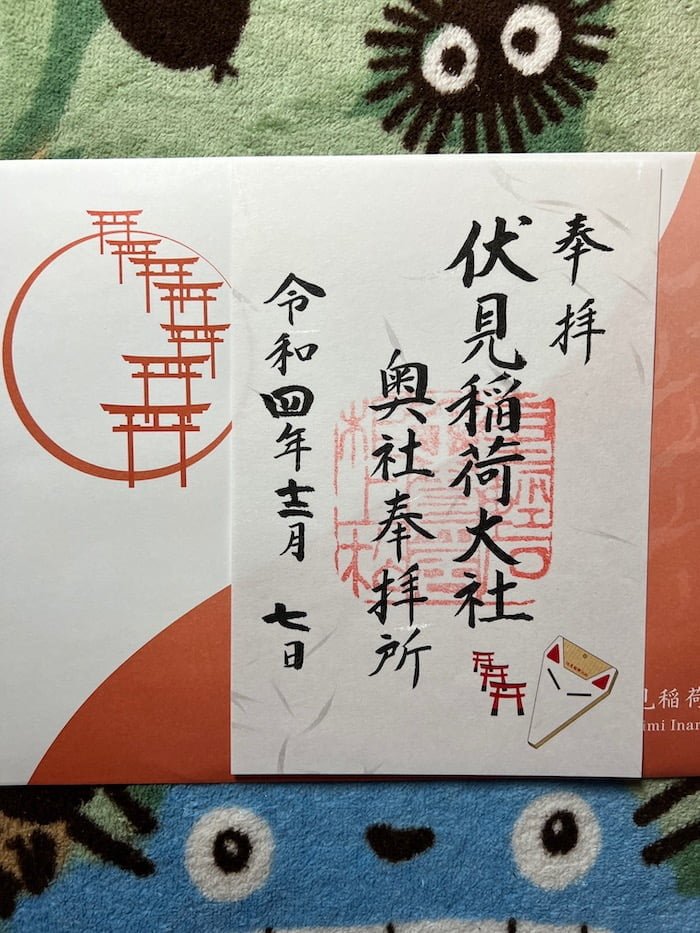

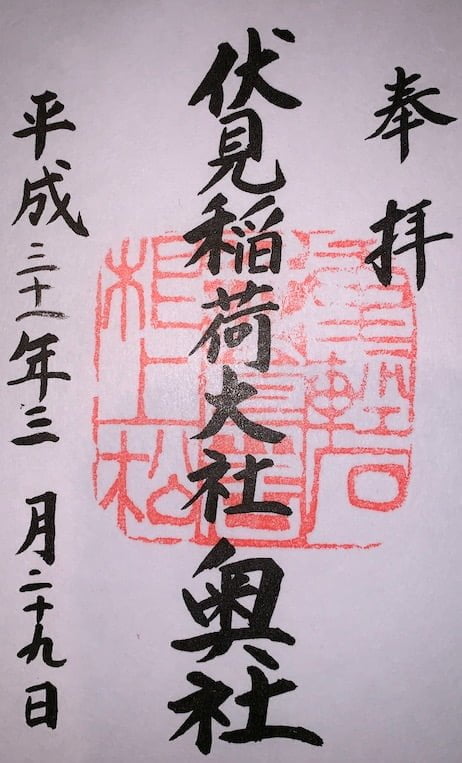

「奥社奉拝所」の御朱印

令和4年バージョン(白キツネと千本鳥居)

銀色の細長い線状の独特の漉き模様の和紙を使用した御朱印。職人技との華麗なる融合が魅力💕

令和4年正月限定(おもかる石)

どうやら令和4年度は右下に奥社奉拝所にある「おもかる石」のイラストが描かれた御朱印となる。

令和3年バージョン(白キツネと千本鳥居)

上述、本社の御朱印と同様、令和2年6月頃から奥社奉拝所の御朱印も右下に絵柄(イラスト)が描かれた御朱印が登場してい‥‥‥ます。(フェイント)

奥社奉拝所の御朱印には、奥社奉拝所にて授与している白キツネの絵馬と、千本鳥居が右下に描かれてい‥‥‥またこのパターンきたか。連発はネタ切れを招くので小休憩

- 初穂料(値段):300円

平成31年バージョン

奥社奉拝所は、境内後方の稲荷山の山中にありまする。稲荷山はそれなりに坂道を歩くので日頃の運動不足の解消にもなる。

この奥社奉拝所には占いができる有名な「おもかる石」が置かれているなど、参拝以外の楽しみも味わえる。

- 初穂料(値段):300円

奥社奉拝所の御朱印は浄書していただけない!

奥社奉拝所の御朱印は残念無念ながら御朱印帳に書いていただくことができない。すでに書かれた書き置きタイプの御朱印の頒布になる。(コロナ禍の現状下、伏見稲荷大社では御朱印帳に直接、書き入れる対応はしていない)

購入場所(いただける場所)

- おもかる石がある「奥社奉拝所」

- 受付時間:8時30分から15時30分頃まで

奥社奉拝所は稲荷山の中腹にありながら、16:00前には窓口が閉まるので要注意。

奥社奉拝所の手前にある千本鳥居は一方通行&写真撮影する人が多く、進まないことが多い。15:00頃までには奥社奉拝所へ到着しておきたいところ。オホ

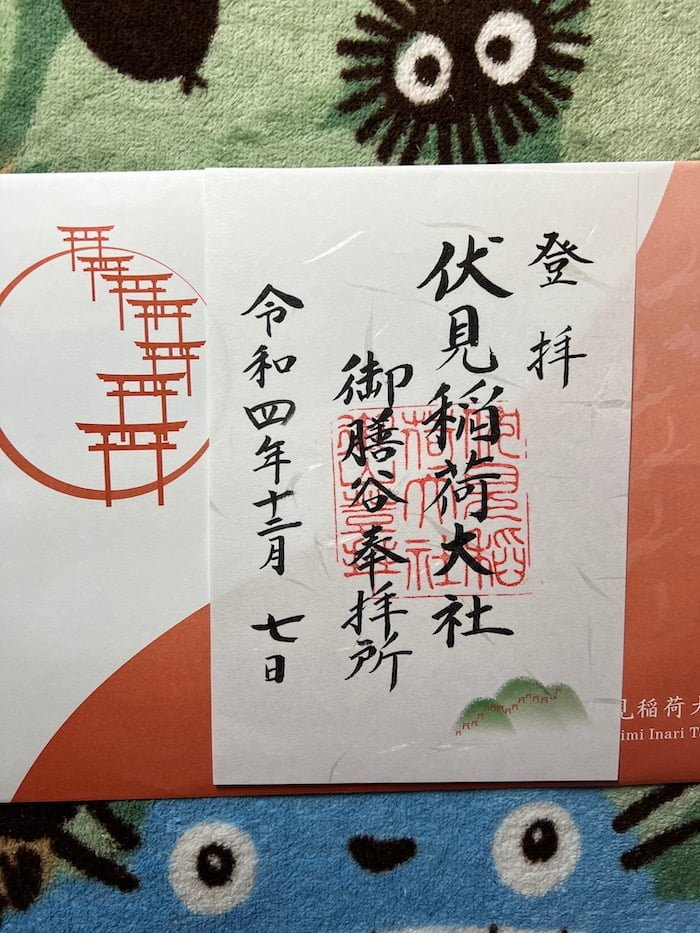

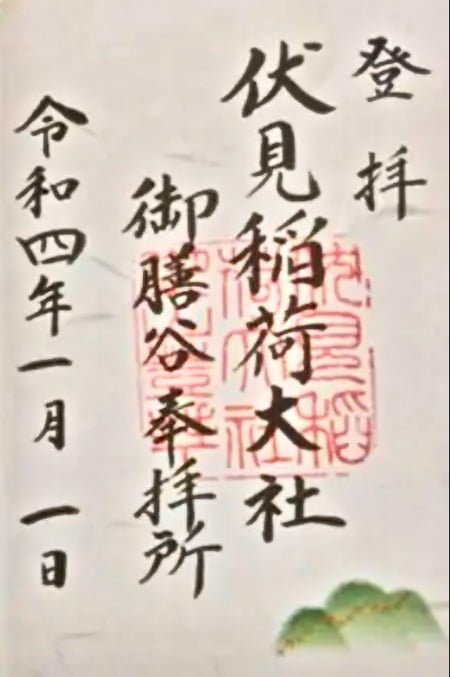

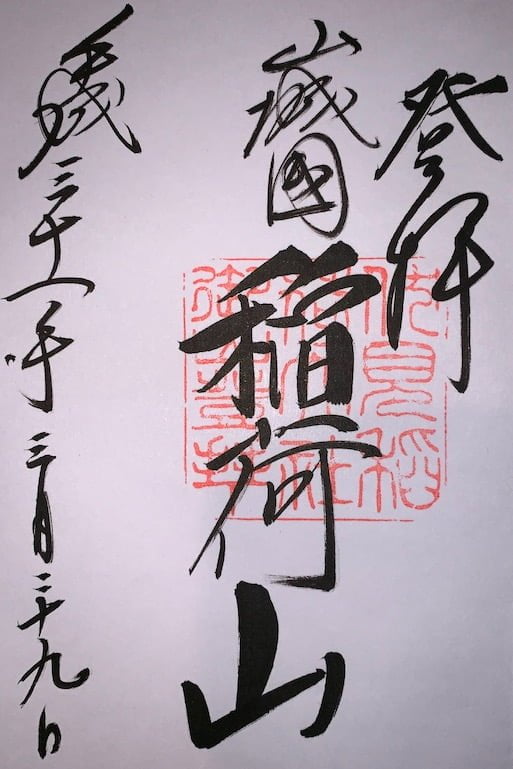

「御膳谷奉拝所」の御朱印

令和4年バージョン(稲荷山と千本鳥居)

令和4年正月バージョン(稲荷山と千本鳥居)

令和3年バージョン(稲荷山と千本鳥居)

御膳谷奉拝所は、稲荷山の山頂付近に位置し、ここまでくれば山頂まではもう一息という場所でゴザる。

御膳谷奉拝所でも本社、奥社奉拝所と同様に令和2年6月頃から右下に絵柄(イラスト)が描かれた御朱印が登場してい‥‥‥申す。ガチョ〜ンっ ….ここでキタか伝説の谷啓 炸裂

御膳谷奉拝所の御朱印には右下に伏見稲荷大社本殿の後方にそびえる稲荷山と、稲荷山の山内に無数に連なる千本鳥居を含めた稲荷塗り(朱色)の鳥居が描かれてい‥‥‥申す。アカギレにはメンソレータムっ

- 初穂料(値段):300円

平成31年バージョン

「稲荷山」は伏見稲荷大社の発祥地でゴザる。

創建当初の社殿は小さな辻堂のような祠(ほこら)が稲荷山の山頂付近に築かれていたと云われる。

- 初穂料(値段):300円

いただける場所

- 稲荷山を登ったところにある「御膳谷奉拝所」

- 授与される時間:8時30分から15時30分頃まで(社務所には”15時45分まで”と記載された案内の張り紙があります)

御膳谷奉拝所の御朱印受付窓口も奥社奉拝所同様、15:30頃に閉まる。15:00頃には窓口前へ到着しておきたぅゅぃ…ぅぇっ。….いみふめい

関連記事:![]() 京都・伏見稲荷大社「御膳谷奉拝所」

京都・伏見稲荷大社「御膳谷奉拝所」

神仏霊場巡拝の道123番(京都43番)の御朱印

- 初穂料(値段):300円

神仏霊場巡拝の道とは、近畿一円の名だたる寺社を巡拝する霊場めぐりのようなもの。現在152社寺が指定を受けている。

有名どころでは「伊勢神宮(内・外宮)」がある。

神仏霊場巡拝の道巡礼専用の御朱印帳が頒布しているが、なにぶん152もあるので辞典のように分厚く持ち運びも容易ではない。

なお、いただける御朱印自体は神仏霊場巡拝の道だけの特別な朱印はない。上掲写真を見れば分かるように違いといえば「神仏霊場」の印判が押印されるのみで、デザイン的には通常頒布している御朱印と同じ。

いただける場所

- 殿の左側の社務所

- 授与される時間:9時00分から15時30分頃※下記参照

伏見稲荷大社の期間限定の御朱印

【正月期間限定(頒布枚数限定)】

【令和5年】正月限定見開き御朱印(2ページ分)

伏見稲荷大社の楼門とその脇に佇むキツネ像がカラフルふるふるコノヤローなほどカラフルに写真撮影された御朱印となる。

なお、この御朱印は見開きの御朱印となるため、2ページ分の空きが必要。

ただ、この御朱印は書き置きのみの対応のため、御朱印帳の記帳はなし。(自分で貼り付けるか飾る)

- 初穂料:1000円

- 頒布枚数:数量限定(無くなり次第終了)

「福かさね」の御朱印

令和5年(正月)バージョン(福かさね)

この御朱印は新年明けて正月元旦(1月1日)より授与が開始される期間限定or頒布枚数限定の御朱印でゴザる。

右下に描かれている絵柄(イラスト)は、正月元旦(1月1日)から初午(はつうま/2月9日頃で毎年変動)にかけて参拝者に授与される「福かさね」と呼ばれる縁起物。

「福かさね」とは、破魔矢(正式には守矢(まもりや)という)と当年の絵馬、境内に往古より自生する「しるしの杉」と呼ばれる杉の葉や、短冊を飾り付けた当社の名物となる縁起物。

毎年12月に入ると巫女や神職たちが1つ1つ丁寧に手作りで謹製する。

なお、上掲写真の御朱印の日付は8月となっているが、令和3年元旦から授与が開始され、8月まで在庫があったことを意味する。

想定であれば2月頃には在庫が無くなっているとのことだが、どうやらコロナ禍という世情もあってか参拝者が少なかったことから運良くいただけた。

令和3年(元旦)バージョン

「福かさねの縁起物」の方も御朱印と同時に授与されているので、福かさねの縁起物と福かさねイラストの御朱印とをいただくことで、何かよぅ分かれへんけど、まぁ何かがとにかくWパワーでパワーアップするかもしれなぃ。ぜひ一度お試しあれ。

- 初穂料(値段):500円

- 頒布枚数:制限あり(約1万枚)

- 頒布期間:特に決まっていない。在庫がなくなり次第終了。(令和4年度はオミクロン株蔓延のコロナ禍を踏まえ、初午頃まではあるのではないかという想定とのこと)

なお、通例であれば伏見稲荷大社の正月三が日の初詣客は200万を軽く超えることから、1万枚という数字は決して多いとは言えなぃので安心はできなぃ。

割合を加味した場合、むしろ極小といえる。(約200に1人が手中に収めることのできる栄光の扉。 …..意味不明)

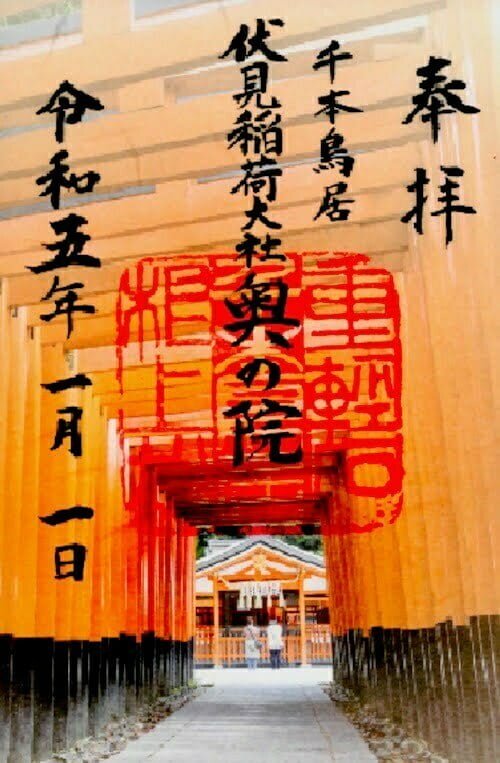

奥社奉拝所限定「奥の院」のカラー御朱印

奥の院とは俗に「奥社奉拝所」と呼ばれる聖地。稲荷山の地図を見れば同様の名前で表記される。

本殿奥の権殿に奥社奉拝所へ続く道があり、途中には名物の千本鳥居がある。

上掲写真の御朱印とはまさにその様子を表現したものであり、手前に千本鳥居と、鳥居をくぐり抜けた先に奥社奉拝所がスぅ〜と視界に現れ、その時に味わえる感動の様子を見事に表現したものといえよぅ。ふぉっふぉっ

- 初穂料(値段):500円

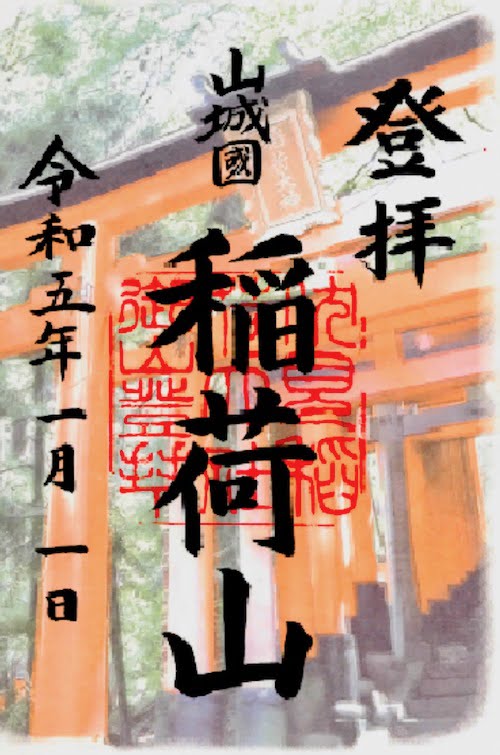

御前谷奉拝所限定「稲荷山」のカラー御朱印

伏見稲荷大社は千本鳥居が有名ではあるが、実は稲荷山全体を俯瞰すると膨大な数の大中小の鳥居が立ち並ぶ。

写真の鳥居は大人の男性3人分にも及ぶ特大鳥居となる。‥‥‥奉納者は誰?さぞかしお金持ちモチモチいらっしゃぃ!‥‥‥てなほど、銭いらっしゃい。意味不明

- 初穂料(値段):500円

いただける場所・受付時間

- 本殿の左側の社務所

- 授与される時間:9時00分から15時30分頃まで※下記参照

「初午」の御朱印

- 初穂料(値段):500円

- 頒布期間:2月の初午の日

この御朱印は例年、稲荷大社で”最高”の気分で”斎行”される初午大祭を奉祝した意味合いの御朱印となる。

御朱印右上に「初午」と赤字で記されることが、それを示す。

初午大祭とは、稲荷大社の主祭神である宇迦之御魂神(稲荷大神)が、本殿裏、千本鳥居が縦列する稲荷山(伊奈利山)へ降臨した日を奉祝する祭礼とな〜る。

稲荷の神が降臨した日は、和銅4年2月7日(711年2月28日 ※2月9日(3月2日)説もある)であったとされ、全国の稲荷の神を奉祀する稲荷社では初午祭が”最高”の気分で”斎行”され〜る。2連発はシツコイ

ちなみに2022年度の初午の日ならびに初午大祭の日は2月10日(木)だった。2023年度は2月5日(日)。

以後の初午の日は次に記す通り

🦊2024年(令和六年):2月12日(月)

🦊2025年(令和七年):2月06日(木)

🦊2026年(令和八年):2月01日(日)

🦊2027年(令和九年):2月08日(月)

🦊2028年(令和十年):2月15日(火)

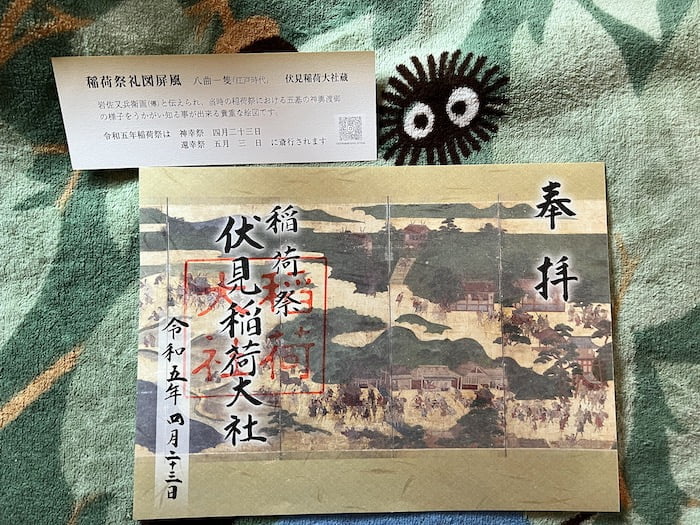

「稲荷祭」の御朱印

令和五年ver.

- 頒布場所:御旅所

⬆️稲荷祭礼図屏風をモチーフとした大判サイズ(見開き)御朱印

⬆️稲荷祭礼図屏風をモチーフとした大判サイズ(見開き)御朱印

令和五年度は大判サイズ(御朱印帳2ページ分の見開き)も頒布された。

- 頒布場所:本殿脇の社務所、御旅所(2ヶ所にて頒布💕)

- 特典:稲荷祭礼図屏風の説明が書かれた栞(しおり)付き💘

🦊稲荷祭礼図屏風とは?

栞に描かれた稲荷祭礼図屏風の説明書きには次のように記される。

稲荷祭礼図屏風 八曲一隻(江戸時代) 伏見稲荷大社 蔵

岩佐又兵衛と伝えられる人物の作。当時の稲荷祭における5基の神輿渡御の様子をうかがい知る事が出来る貴重な絵図です。

令和五年の稲荷祭は、神幸祭:4月23日、還幸祭:5月3日 ‥に斎行されます。

平成ver.

この御朱印は伏見稲荷大社の祭典の1つ「稲荷祭(いなりさい)」で授与される期間限定の御朱印でゴザる。

稲荷祭は、例年4月下旬から5月初旬の期間に執行される、伏見稲荷大社でもっとも大きな例祭となりまする。

伏見稲荷境内ではありんせんが、京都駅もしくは東寺(とうじ)付近に伏見稲荷大社の「御旅所」という場所がありまする。

この御旅所敷地内には稲荷祭で使用する神輿を格納した建物があり、普段は一般非公開な上、使用されないが、伏見稲荷大社の例祭が開始されると、年内でもっとも注目を浴びるステージへメインイベンターとして華やかに登場する。

頒布情報

- 授与場所:伏見稲荷大社・御旅所の境内社務所

- 授与期間:神幸祭の日(4月20日最近の日曜日)~還幸祭の日(5月3日)

- 授与時間:8時30分頃〜16時30分頃

- 初穂料(価格):

300円→500円

期間中の御旅所の社務所窓口は、概ね上記の時間で営業される。

もし御朱印所望で上記時間外に来社する場合、伏見稲荷大社の公式サイトなどを要確認💘

伏見稲荷御旅所の場所(地図)

月替りの御朱印【期間限定頒布】

どうやら伏見稲荷大社では2022年度あたりから、毎月異なるデザインの御朱印を頒布されている模様。

昨今の寺社においては、毎月異なる御朱印を頒布する光景は今や珍しくは無くなった。

以下にその一部を紹介しておこうと思ふ。

1月(楼門)

楼門とは伏見稲荷大社境内出入口となる大鳥居(JRいなり駅前)を進んだ先に見える荘厳華麗な朱色の門のこと。

伏見稲荷社のシンボリックな門でもある。

関連記事:![]() 京都・伏見稲荷大社「楼門」【重要文化財】

京都・伏見稲荷大社「楼門」【重要文化財】

6月度(田植祭)

6月10日は伏見稲荷大社にて田植祭(たうえさい)の神事が斎行される。

本殿で祭典が執行された後、「御田舞」が奏じられる中、“早乙女”らによって田植が行われる。

その姿は王朝時代を想起させる典雅な情景ともなる。きゃきゃ

8月度(稲穂を口にくわえたキツネ像)

伏見稲荷大社境内では幾体もの狛犬像ならぬキツネ像が散見されるが、キツネ像はそれぞれ異なる物を口にくわえてい‥‥ます。ふぅ

御朱印に描かれるキツネ像は五穀豊穣を連想させる「稲穂」をくわえこんだキツネ像と思われる。

9月度(巫女舞)

伏見稲荷大社境内には通常の神社の神楽殿に相当する外拝殿(げはいでん)と呼ばれる四方が吹き放ちになった建造物が建つ。

この建造物の内部は床板が敷かれた舞台になっていて、舞台上では舞踊や催し物ができるようになっている。

御朱印に描かれる巫女が舞っているのは外拝殿かどうかは分からぬぅぁいが、まぁ、とにかく巫女舞ということで、え〜まぁ、お開きとしよぅ。…なんのお開きや

12月度(雪景色)

御朱印紙が白色をしているので分かりづらいが、千本鳥居に雪が降り積もった様子が描かれてい申す。アヒョっ

千本鳥居の向こう側には稲荷山に群生する木々と、その枝葉に降り積もる冠雪が華やかにorどこか儚げに描かれる。まさに冬の情景がよく表現された一枚といえる。

大判サイズの月替り御朱印

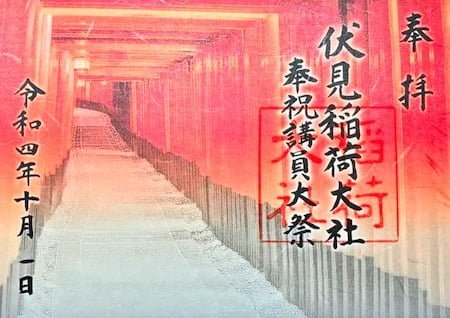

【講員大祭奉祝】10月期間限定の御朱印

この御朱印は10月体育の日の前日or前々日に斎行される講員大祭(こういんたいさい)を奉祝して頒布された、見開きサイズ(通例の御朱印2ページ分)の特別御朱印となる。(おそらく伏見稲荷大社史上初の見開きではないか?)

講員大祭とは稲荷講の講員が、稲荷の神々の神恩に感謝し、家内安全or業界隆栄を祈願する祭典となる。

なお、現在の稲荷講の講員たちは2012年(平成24年)に発足した「伏見稲荷大社附属講務本庁」の所管におかれる。

令和4年(2022年度)の頒布期間:10月1日から10日まで

※2022年度の体育の日が10月10日だったことに因む。

以上、講員大祭の開催日が毎年変動ことから、当御朱印の頒布期間も毎年変動することになる。

参考までに2023年度以降、2030年度までの体育の日を掲載しておこうと思ふ。ウフん💕

| 2023年度から2030年度までの体育の日(スポーツの日)一覧 | |

| 年度 | 日&曜日 |

| 2023年 | 10月9日(月曜日) |

| 2024年 | 10月14日(月曜日) |

| 2025年 | 10月13日(月曜日) |

| 2026年 | 10月12日(月曜日) |

| 2027年 | 10月11日(月曜日) |

| 2028年 | 10月9日(月曜日) |

| 2029年 | 10月8日(月曜日) |

| 2030年 | 10月14日(月曜日) |

ライトアップ期間限定御朱印

昨今の伏見稲荷大社では紅葉の見頃時期に合わせて境内をライトアップしてい申す。アヒャっ

2022年度は本殿と、本殿手前から大鳥居まで延びる直線参道を紅葉模様のライトを照射して彩った。

🍁頒布概要

- 初穂料(値段):1000円

- 頒布期間:11月30日〜12月中頃まで(2023年度実績)

- 特典:夜間ライトアップ記念限定栞(しおり)付き※数量限定のため無くなり次第終了※

🍁参考:2023年度ライトアップ実績

- 期間:11月18日(金)〜12月11日(日)

- 時間:17時〜20時

- 場所:伏見稲荷大社 表参道〜御本殿

⬆️魚の骨が喉に刺さって激痛のあまりアクビが中断された苛立ちと コレどないしまんねん状態ほど噂の‥‥「ライトUPの様子」

⬆️魚の骨が喉に刺さって激痛のあまりアクビが中断された苛立ちと コレどないしまんねん状態ほど噂の‥‥「ライトUPの様子」

伏見稲荷大社の御朱印所の場所(地図)&受付時間

御朱印所の場所(地図)

上述の通り、伏見稲荷大社で御朱印をいただけるのは、本殿(期間限定で儀式殿)・奥社奉拝所・御膳谷奉拝所となっています。※儀式殿の場所は後述。

ー.png) ⬆️授与場所は社務所ではなく、その手前にある建物(授与所)になる。

⬆️授与場所は社務所ではなく、その手前にある建物(授与所)になる。

御朱印の授与時間(営業時間)

本殿横の社務所(授与所)

- 9時頃から15時30分頃(御朱印)

- 7時頃から18時頃まで(お守り)

奥社奉拝所

- 8時30分から16時頃まで(概ねこの時間内に行かないと扉が閉められる)

御膳谷奉拝所

- 8時30分から15時30分頃まで

※浄書できる神職さんがいないこともあり御朱印はすでに書かれた御朱印(書き置き)が頒布される。

伏見稲荷大社の御朱印をいただく際の混雑状況

伏見稲荷大社の御朱印はデザイン的にもそれほど凝ったものではなく、書いていただく時間は2分も満たないだろぅ。

また、御朱印の受付場所は単一の窓口ではなく、混み具合によっていくつかに分散されていくので、並ぶ時間に何をしようかなどの妄想を抱くのは不要だと思われる。…ムフフふっ💋💕

しクぁし!

連休(GW)や正月・初詣(三が日)は人出が平時と比較して増すので必然的に授与所は混雑する。

この場合は並ぶ待ち時間に何をしようか考えても良ぃ。いぇ〜ぃ!ヒャッホ〜ぃ!→💋💕💋💖

正月・初詣(三が日)

正月三が日(1日(元旦)、2日、3日)の伏見稲荷大社は200万を優に超える参拝者で境内が埋め尽くされる。

しかし近年の伏見稲荷大社では混雑緩和を睨んで正月期間に限定して境内外れにある「儀式殿」にて御朱印を頒布している。

儀式殿では神職が4、5人体制で配置され、御朱印の浄書対応をしているが、お聞きしたところ最近は団体客も散見されることから時に3、40分の待ち時間も生じることもあるのだとか。

なお、儀式殿内部は一度に多人数を収容できるスペースがないので、御朱印を待つ時は寒空の下、屋外で待つケースも多いにある。上着とホッカイロを忘れず。

注意

2021年現在伏見稲荷大社では浄書(記帳)はしていない模様。すでに書かれた書き置きの御朱印のみを頒布しているので並ぶ時間はほぼ皆無と思われる。

この書き置き御朱印頒布の対応は現在のところ継続予定とのこと。

空いている時間

- 午前中

- 15時以降の夕方

混んでいる時間

- 昼すぎたあたり

伏見稲荷大社・儀式殿の場所(上から見た写真)

場所は本殿を向かい見て左脇奥。本殿から歩いて1分ほど。

大空を埋め尽くすほどにそびえ立ち、近未来を想起させる特徴的な形状をしていることから、元・ゴキブリ出身で触覚をもぎとられた方以外は、迷ぅことはまず無いだろぅ。...テラフォーマーズ見すぎたか

連休(GW)

正月・三が日ほどではないが、伏見稲荷大社はGWも人が多ぃ。

儀式殿ではオープンしないので時に並ぶこともあろぅて。ふぉっふぉっ。

お聞きしたところ、状況によってはMAX30分ほどは待つこともあるとか。

空いてる日

- GWの最終日

- 荒天の日(降雨など)

台風や強風の日にはスカートがめくれてパンツが見えるから、女性客が少ないという嘘のような俗説もある。….あるかぃ!

土日に祝日が絡んだ3連休など

土日に祝日が絡んだ3連休は並ぶことあっても、わずか数分程度の待ち時間だけで済むことが多いとのこと。

平日

平日は空いている。

昨今のコロナ禍の現状下、インバウンド需要が減少しているとはいえ、元来、外国人参拝客は御朱印に興味を示さない人が多ぃ。

6月頃or11月頃、境内では修学旅行生たちの姿も散見されるが、彼らは持参できる金額が設定されているので、御朱印に投資してSMプレイで自らの身体をムチ打ちして気持ちよく💖痛めつけるかの如く、身銭を減らすヤツはいない。

大抵、食べ歩き産物か、固形ある土産物に興味がはしる。

ただ、平日はツアー客が多いのも事実。ツアー客は団体でやってきて御朱印を受ける人が多い場合、添乗員が代表して一括して社務所へもらいに行くケースがほとんど。

この事態に鉢合わせすると、ツアー客の御朱印が書き終わるのを待つこともあり得る。 アリエール落ち具合どぅ?

伏見稲荷大社でいただけるその他の神社の御朱印一覧

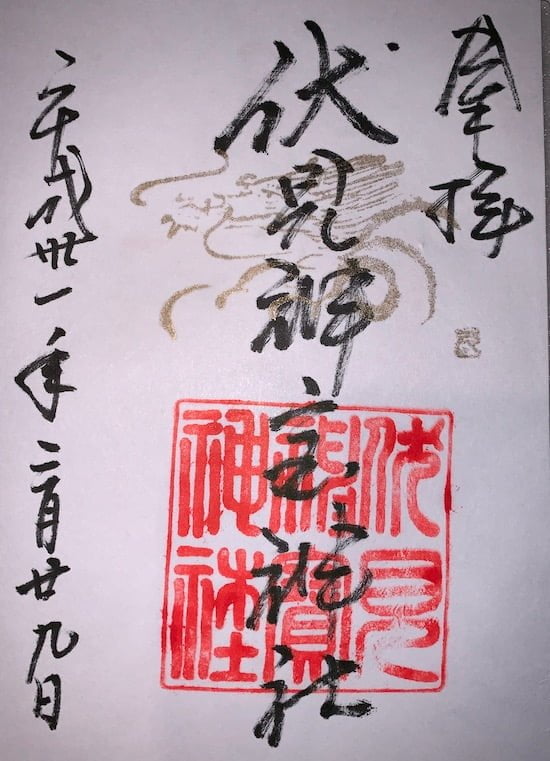

「伏見神宝神社」の御朱印

千本鳥居から右方向へそれる脇道を歩くと、やがて「伏見神宝神社(ふしみかんだからじんじゃ)」と呼称される神社があります。

当社の歴史も古く、伏見稲荷大社とは何かと関係のある社だが、組織上は別の神社。

御祭神として「天照大御神」・「稲荷大神」と「十種神宝」をお祀りし、オリジナルのお守りや御朱印を社務所にて授与されている。

伏見神宝神社の御朱印

中央に金色の龍の刻印が見える。その下には朱色で「伏見神宝神社」と篆書体(てんしょたい)で刻字された朱印が押されている。

伏見神宝神社の御朱印の特徴

「奉拝」の「奉」の字体が特徴的💖「金色の龍画像の刻印」が幻想さを醸し、印象的な御朱印に仕上げている。

伏見神宝神社の御詠歌?の御朱印??

もう1種類、御詠歌のような経文が書かれたような御朱印も存在するようだが、神主さんに直接お聞きしたところ、それはずいぶん以前の御朱印ではないかとのこと。

現在では上掲画像の1種類のみを頒布しているとのこと。

伏見神宝神社の場所(地図)

住所:京都府京都市伏見区深草笹山町15

- もらえる場所:伏見神宝神社・社務所

- 御朱印受付時間:6時頃から16時頃

- 初穂料(値段):300円

伏見神宝神社の場所

現在は神主(男性)と女性の方が2人で運営されているが、神主は外祭や所用で外出することも多々あり、その場合は女性の方が受付されているが、社務所が留守の時がある。

また朝早くに訪れても社務所の窓口が閉まっている場合がある。

なお、当社では御朱印帳は販売されていない。

「東丸神社」の御朱印

伏見稲荷大社の正面玄関となる楼門をぐぐり抜け、正面に見える外拝殿の右脇付近に立つ古社。

当社は「東丸神社(あずままろ じんじゃ)」と言い、伏見稲荷大社の境内地と直結した場所に建つが、伏見稲荷大社とはまったく別の神社。

御祭神は「荷田春満(かだのあずままろ)」という人物を神として祀っている。

荷田春満は、伏見稲荷大社の社家出身でありながら、国学者としても有名。江戸中期には本居宣長・平田篤胤らと肩を並べ、江戸四大国学者の1人と謳われた。

- ご利益:学問向上、受験合格

- もらえる場所:東丸神社境内社務所

- 初穂料(値段):300円

- 御朱印受付時間:9時~17時頃

東丸神社の場所(地図)

- 住所:京都府京都市伏見区深草藪之内町36

明竹稲荷宮(腰神不動神社)の御朱印

荒木神社の少し上の豊川稲荷社近くにある神社。古来、腰の病気にご利益があるとかで衰えぬ篤志が寄せられている。

境内地と呼べるほどの広さはないが、「明竹稲荷宮(玉姫稲荷社)」と、「腰神不動神社」とを合祀して奉斎している。

腰神不動は近年、新造されたばかりの社殿なので、ハゲ頭日光照射反射ウワっ!‥ぐらい、まばゆぃ。なんとなく意味伝わったけど、とりあえず意味不明

当社は「明竹稲荷(神)」と「腰神(神)・不動明王(仏)」を奉斎しているという、神仏が混淆した現在では珍っしぅぃ社💖

- ご利益:足腰痛み軽減・平癒、五穀豊穣、商売繁昌

- もらえる場所:明竹不動神社(腰神不動神社)・社務所

- 御朱印受付時間:8時頃から15時30分頃まで(※要確認)

- 初穂料(値段):300円

- ご利益:足腰の守護・足腰の怪我の平癒

明竹稲荷宮(腰神不動神社)の場所(地図)

伏見豊川稲荷本宮の御朱印

上記、明竹不動神社(腰神不動神社)の隣の敷地にある神社。境内入口に鳥居はあるものの社殿が見えず、お塚が並んでいるだけなので通り過ぎる参拝客も多い。

奥へ延びる脇道を歩いていくと社殿群が見えてくる。

- もらえる場所:土産物屋・林亭(兼、伏見豊川稲荷本宮・社務所)

- 御朱印受付時間:9時00分頃から16時30分頃まで

- 初穂料(値段):志納金

- ご利益:商売繁盛、五穀豊穣(農業関係の業界発展)

伏見豊川稲荷本宮の購入場所(地図)

荒木神社の御朱印

荒木神社さんにお聞きしたところ、御朱印の問い合わせが多いようなので掲載しておくとしよぅ。

荒木神社では現在、書き手がおられないのか、御朱印は授与されていない。

ただ、昨今の御朱印人気の熱狂具合を考えると、今後、頒布される可能性はある。

- お守り受付時間:9時00分頃から16時30分頃まで

- ご利益:縁結び💖、商売繁盛、五穀豊穣(農業関係の業界発展)

荒木神社の場所(地図)

【補足】今後も頒布されるかもしれない!「過去に伏見稲荷大社で授与されていた御朱印一覧」

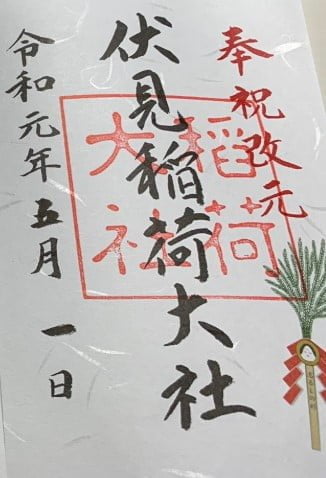

改元奉祝の御朱印

伏見稲荷大社では令和へと元号が改元された2019年5月のこと、上述した境内3ヶ所の社務所(頒布場所)にて、それぞれ異なった御朱印が頒布されてい‥‥‥申した。シチューハ、ハウスっ

以下に3ヶ所それぞれの場所にて頒布されていた3種類を朱印を一挙公開っ!耳ではなく目ぇカっぽじぃてよぅご覧あそばせ💖

【ご本殿】奉祝改元「福かさね」ならぬ「福おかめ」の御朱印

2019年5月には令和の訪れを奉祝して、「奉祝改元」の特別御朱印が頒布されてい‥‥‥申した。グハっ

この御朱印はすでに頒布が終了していますが、今後、再びこのような記念すべき時には授与される可能性のある御朱印となり申す。ク、キャキャキャキャ..キャヒィっ

右上には赤色にて「奉祝改元」の浄書、右下には「福かさね」ならぬ吉祥の象徴たる「おかめ」の縁起物が取り付けられた「しるしの杉」が描かれている。

※「しるしの杉」についてはこちら![]()

- 初穂料(値段):300円

- 授与期間:当年のみ(上掲画像例では令和元年中のみ)

- 授与場所:本殿横の授与所

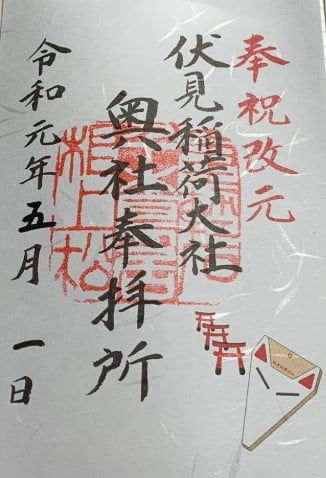

【奥社】奉祝改元「白キツネと千本鳥居」の御朱印

ご本殿のものと同じく、右上に「奉祝改元」と入るほか、千本鳥居と奥社奉拝所で頒布されてい‥‥‥申す白狐絵馬がデザインされてい‥‥‥申す。Wでキタかバグっちゃぅ💖

- 初穂料(値段):300円

- 授与期間:当年のみ(上掲画像例では令和元年中のみ)

- 授与場所:奥社奉拝所の社務所(授与所)

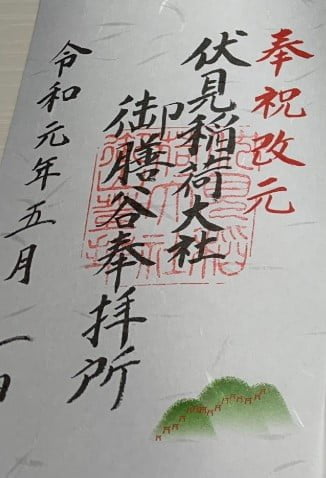

【御膳谷奉拝所】奉祝改元「稲荷山と稲荷塗りの鳥居」の御朱印

稲荷山頂付近に位置する御膳谷奉拝所の奉祝改元、当年年内限定御朱印です。

右下に稲荷山と稲荷山に無数にブっ刺さる稲荷塗り(朱色)の鳥居がデザインされてい‥‥‥ちょぃ、休憩させて

- 初穂料(値段):300円

- 授与期間:当年のみ(上掲画像例では令和元年中のみ)

- 授与場所:御前谷奉拝所の社務所(授与所)

【補足】御朱印の由来と歴史について

御朱印とは元来、写経(お経を書き写す)した際、寺へ経典を納めたことを証明するものだった。

御朱印が歴史上(文献上)に初見えしたのが平安時代の頃だが、実際に「朱印」と呼ばれるハンコのようなものが紙に捺印され始めたのが1500年代(戦国時代)頃と云われる。

江戸時代までは地域の神社を「別当寺(べっとうじ)」と呼ばれる幕府が認可した寺院が総括管理していて、納経した者に御朱印を授けていた。

この当時の御朱印は関所を通る通行証の代わりにもなった貴重なものだったが、神社独自の御朱印は存在しなかった。

当時は神仏が混淆した時代なので神前に仏像が安置されて読誦が日常的に行われるなど、現代でこの光景を見るとデコ髪が薄くなってハゲていくような摩訶不思議な光景だったに違いなぃ。

神社の御朱印が史上に見え始めたのが明治時代。

明治初頭の政府による神仏分離令によって神社の立場が確立されると、神社独自の朱印が作られはじめた。これが今日みられる納経しなくても参拝してもらうことのできる「御朱印」の源流ともいえる。うきゃ

現在、全国の寺社では御朱印を通じて勧化活動や地域交流を図ったりするなど、御朱印も時代とともにその意義を変貌させている。…腹減った。今日はサバの缶詰ミソ味を”ミソ”だけに脳”ミソ”が麻痺するくらい胃袋へシコ流し

伏見稲荷大社にて手書きの御朱印をいただく方法

伏見稲荷大社では2021年12月現在、コロナ禍の感染防止対策も加味して書き置きタイプ(すでに書かれた御朱印)を頒布されてい‥‥‥申すが、お聞きしたところ、御朱印帳へは直接、浄書していないとのこと。

中には、どうしても浄書した御朱印をいただきたいコノヤローもいると思うが、方法がまったくないワケではなぃ。

伏見稲荷大社で販売している御朱印帳を購入すれば1ページ目に御朱印が書かれてい‥‥‥申す。ディヤフェハっ

伏見稲荷大社の御朱印帳は当社オリジナルのもので種類は2021年現在、1種類のみ。値段は1100円(御朱印代込み)。

郵送も可能とのことなので買い求める場合は送料としてプラス500円を朱印帳の代金と共に現金書留へ封入して社務所へ郵送すれば良ぃ。

御朱印をもらう(いただく)際のマナー

御朱印をいただく際は参拝が終わってからいただくのがマナーとされている。

しかしながら中には入口で御朱印帳を預ける形で参拝している間に浄書していただける寺社もある。このあたりは寺社のやり方に沿えば良いだろぅ。ウホっ

.jpeg)

バージョン(福かさね).jpeg)

2022年正月元旦御朱印.jpg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

の御朱印.jpeg)

.jpeg)

バージョン(福かさね)-.png)

.jpeg)

.jpeg)

.jpg)

.jpg)

の御朱印.jpg)

.jpg)